| Capitolo 1/Eureka Street Robert McLiam Wilson

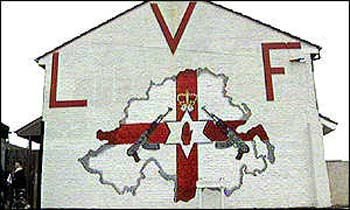

Articoli collegati I brani che seguono sono tratti dai capitoli 10 e 11 di Eureka Street Belfast Quella sera in Poetry Street Jake dormì, come Chuckie e Max, Slat, Deasely e Septic, il piccolo Roche e il grosso Clay Argyll e come tutti gli altri abitanti della città esclusi gli insonni, i nottambuli e chi era al lavoro. Con così tanta gente addormentata, Belfast sembrava una camera con la luce spenta. La città palpita, si muove su e giù, a ritmo di musica, come se respirasse. Le strade addormentate sono pervase da un senso di libertà, le vetrine dei negozi e i marciapiedi illuminati di South Belfast sono deserti e silenziosi. Vicino a Hope Street un bevitore solitario avanza barcollando. In una casetta a Moyard un vecchio smunto è disteso nel suo letto, sveglio. In Carmel Street una ragazza mora perlustra la strada in ciabatte in cerca del suo gatto. Ogni angolo è lo scenario di un piccolo evento: in Cedar Avenue, Arizona Street, Sixth Street ed Electric Street gli agenti del Royal Ulster Constabulary controllano non si sa che, fermano le poche macchine che passano, esaminano i documenti e chiedono conferma dei dati via radio. Cedar Avenue, passo. Sotto i lampioni, su ogni muro, spiccano le scritte ira, inla, uvf, uff, oag. È una specie di diario: in una calligrafia sgangherata i muri, crepati e sbiaditi, raccontano le vicende e gli odi della città. Qui a terre a guerre, sembrano dire. Manifesti e volantini sventolano in mille direzioni diverse annunciando concerti, incontri religiosi, rappresentazioni teatrali, svendite e altri incontri religiosi. In Brunswick Street una lacera locandina arancione invita a una serata nella Cattedrale-discoteca viaggiante del reverendo Ramsden. È gradito l’abito da sera. Ingresso vietato ai cattolici.

Qua e là, accanto a una finestra o in cima a una torretta, sventola una bandiera: migliaia di stendardi, ma solo cinque colori: verde, bianco, oro, rosso e blu. I due tricolori della discordia. Sparsi in tutta la città, sui marciapiedi, davanti ai portoni o tra le aste delle inferriate, ci sono mazzi di fiori. In ogni angolo di strada, avvolti in carta trasparente, piccoli giardini artificiali, fiori ancora freschi dai colori vivaci, oppure avvizziti e spenti. Ogni passeggiata in città è cadenzata dal susseguirsi di quei mazzi posati dagli abitanti di Belfast là dove sono stati uccisi i loro concittadini. Quando i petali sono ormai secchi, ci si domanda chi sia morto in quel punto e non si riesce mai a ricordarlo. È solo in piena notte, dall’alto, che la città sembra un insieme organico, un tutto unico. Quando i suoi abitanti dormono, il disordine diurno si ricompone e, per lo meno geograficamente, la città appare un’entità compatta. Potrete scorgere allora gli anelli di nero basalto che l’abbracciano, i monti, le colline e le distese pianeggianti e vedere nella grande baia ai piedi della metropoli il mare scuro che ne irrora il cuore. Vi accorgerete che è, letteralmente, una discarica, un terrapieno, uno scosceso arenile. Il suo nucleo si erge su una piana che due secoli fa non esisteva. Cumuli di terra furono scaricati in mare e lì sopra sorse Belfast. I suoi abitanti dicono che è emersa dalle acque come per miracolo, ma la realtà è che quando fu scagliata in mare, non affondò. Belfast ha più colli di Roma. È un’Atlantide che affiora dal mare. E da qualsiasi punto la osserviate, in qualsiasi direzione guardiate, le strade luccicano come pietre preziose, come collane di stelle. C’è chi dice che sia una città di 279.000 abitanti, 130.000 uomini e 149.000 donne, ammassati in 11.489 ettari. C’è chi dice, invece, che vi abitino mezzo milione di anime, considerando anche la periferia, Greater Belfast. Due cattedrali, banchine di scarico, un porto e un gran su e giù di strade: una città su un’accidentata lingua di terra a livello del mare. Qualunque siano le sue dimensioni, è un luogo magico. Questa notte le strade odorano di vecchio e di fatica. L’aria gronda di rimpianti e di desideri. Il tempo non si ferma mai. La città sente il peso degli anni. Per quanto incantata e sfavillante, Belfast parla chiaro. Le bandiere, le scritte sui muri e i fiori sui marciapiedi parlano chiaro. È una città in cui la gente è pronta a uccidere e a morire per pochi brandelli di stoffa colorata. Questo si aspettano i due popoli che l’abitano, divisi da quattro, o otto, secoli di differenze religiose e civili. Un’assurdità, un rompicapo che avvelena il sangue, una spirale senza fine che impedisce ogni cambiamento. A notte fonda, però, la fresca brezza che attraversa Belfast sussurra che l’odio è come Dio: non lo potete vedere, ma se combattete in suo nome e credete ciecamente in lui, riscalderà le vostre notti. Se volgete lo sguardo sulla città (i vostri occhi devono, come i nostri, essere democratici osservatori e imparziali testimoni della realtà), vedrete chiaramente che c’è davvero qualcosa che divide i suoi abitanti: qualcuno questo qualcosa lo chiama religione, altri politica, ma è solo il denaro il vero motivo di differenza e discordia. Ci potete scommettere, e non perderete il vostro denaro. Vedrete strade immerse nel verde e strade soffocate dal cemento: immaginatevi vite immerse nel verde e vite soffocate dal cemento. Nei quartieri ricchi e nei sobborghi senza un centimetro quadrato d’erba, i vostri occhi scorgeranno la verità. Le cicatrici e i segni della violenza non sono visibili ovunque. Molti se la passano bene, molti prosperano, ma molti altri soffrono. Belfast è una città a cui è stato strappato il cuore. Una città di cantieri navali, fabbriche del lino e corderie in cui oggi non costruiscono più navi, non si produce più sartiame e non si lavora più il lino. Una città non può sopravvivere se non sa dove sbattere la testa. Ma di notte, in mille modi diversi, è la prova dell’esistenza di Dio. Sembra il centro dell’universo. È spesso sui teleschermi, ma pochi turisti la visitano. Hope, Chapel, Chichester e Chief Street sono attraversate dalle tracce viventi delle migliaia di morti che hanno impregnato i marciapiedi, i mattoni, le porte e i giardini di Belfast. Gli abitanti di questa città vivono in un mondo andato in frantumi, ma ancora affascinante. Dovreste fermarvi una notte in Cable Street, e mentre il vento vi sferza il viso, ascoltare immobili, in estasi, la voce di un passato sconosciuto. Allora, non riuscireste più a staccarvi questa città di dosso. In centro e nei quartieri popolari, le strade, come luci nella casa dei vicini, raccontano di gesti, desideri, sofferenze e ricordi. L’intera superficie della città pullula di vita. Il terreno è reso fertile dalle ossa dei suoi innumerevoli morti. La città è uno scrigno di storie e di racconti presenti, passati e futuri. È un romanzo. La città è un semplice conglomerato di persone, e al contempo complesso distillato geografico ed emotivo di una nazione. Non è la dimensione di un luogo che ne fa una città, né la velocità dei suoi abitanti o la foggia dei loro abiti, il frastuono delle loro voci. Ma soprattutto la città è crocevia di storie. Gli uomini e le donne che vi abitano sono racconti affascinanti, infinitamente complessi. Anche la persona più noiosa e ordinaria è un racconto che non teme il confronto con la trama più bella e più ricca di Tolstoj. È impossibile rendere la grandezza e l’incanto di un’ora nella giornata di un qualunque abitante di Belfast. Nelle città le storie si incrociano e si intersecano, i racconti si incontrano, si scontrano, si fondono e si trasfondono in una Babele di narrazioni. E alla fine, dopo generazioni e generazioni, e centinaia di migliaia di persone, la città stessa comincia ad assorbire quei racconti come una spugna, come carta assorbente. Il passato e il presente vi sono iscritti, a inconsapevole e integrale testimonianza. Talvolta, a notte fonda, quando quasi tutti dormono come in questo momento, la città sembra fermarsi, tirare un sospiro ed effondere quei racconti, che evaporano come calore assorbito dalla terra d’estate. Se in un momento simile vi trovate in strada e per qualche incredibile istante non passa una macchina e il rumore del traffico si affievolisce, e voi vi guardate intorno contemplando i marciapiedi, i lampioni e le finestre e ascoltate con attenzione, potrete sentire i sussurri dei fantasmi di quelle storie.

C’è qualcosa di magico in istanti simili, qualcosa di prodigioso e impalpabile che svanisce in fretta. Vi sentirete in presenza di qualcosa di più grande di voi. Girando un poco lo sguardo lungo il perimetro del vostro campo visivo, vedrete strade ed edifici in cui palpitano centinaia di migliaia, un milione, dieci milioni di storie oscure, tanto intense e intricate quanto la vostra. Non c’è nulla di più divino.E i sonnecchianti mormorii di mezzo milione di persone si uniranno in una musica sublime. Se riuscirete a sentirla, vi toccherà il cuore. Una città deserta alle quattro del mattino può raccontare tutto quanto si può imparare su questa terra. Notti simili e simili città sono il centro, il fulcro, il cardine attorno al quale ruota la nostra vita. Le città, immerse nel sonno come i loro abitanti, attendono lo sviluppo degli eventi e la ripresa delle storie sospese, che presto ripartiranno e si rimetteranno in moto. E mentre gli angoli dell’oscurità cominciano ad arricciarsi, la città addormentata si muove e si agita nel sonno. Presto si sveglierà. In questa città, come in ogni altra, ogni mattina la gente si sveglia e indossa la corazza per affrontare la lotta quotidiana. In tutte le piccole case di questa piccola città, uomini e donne si affacciano alla finestra a guardare Belfast all’alba, preparandosi alla battaglia che vi si svolgerà. Ma per ora sono ancora a letto e le loro storie sono temporaneamente sospese. Dormono, come Jake. Sono meravigliosi così addormentati: eroici, commoventi e vulnerabili. A Belfast, come in ogni altra città, c’è solo un tempo, il presente, e ogni strada si chiama Poetry Street.

La bomba Rosemary Daye fece un pallone con il suo terzo chewing-gum alla nicotina. In tre settimane aveva fumato solo due sigarette, tutte e due con Sean: era giustificata. Era la seconda volta che si vedevano e lei quella sera al pub era nervosissima, accettare una sigaretta l’aveva anche aiutata a creare quell’aria raffinata con cui cercava di affascinarlo. Adesso sapeva che avrebbe potuto benissimo risparmiarsi quello sforzo, Sean era già ammaliato. Lei quella sera aveva il suo abito fantasia e lui aveva cominciato ad ansimare prima ancora che lentamente se lo sfilasse. A quel pensiero quasi le sembrò di sentire sulla pelle il calore dei deboli raggi del sole. Attraversò Royal Avenue ed entrò nel suo negozio preferito, frequentato da ragazze eleganti e alla moda. Si diede un’occhiata in giro distrattamente. Decise di provare una gonna verde di lino lunga fino al ginocchio, anche se era troppo cara e Rosemary non era neanche sicura che le piacesse. Ripensando a quello che lui le aveva detto dei suoi fianchi (ed era così evidente la sua sincerità) arrossì ancora. Si sistemò la gonna davanti allo specchio che la rifletteva dalla vita in giù e si accorse che sotto l’inguine si vedevano già alcune piegoline. Una settimana prima avrebbe pensato che quella gonna la faceva sembrare una pera, adesso, invece, firmò soddisfatta l’assegno, senza neanche toglierla né pensare tanto al prezzo. Quelle piegoline, ne era certa, avrebbero fatto impazzire Sean. La commessa le sorrise e Rosemary si domandò se la ragazza avesse intuito i suoi pensieri. La sua felicità quel giorno era contagiosa. Chissà se anche quella ragazza aveva qualcuno che l’adorava come Sean adorava lei. Senza motivo, sperò generosamente di sì. Di fuori il sole era un po’ meno caldo adesso. Rosemary era felice: cominciò persino ad ancheggiare leggermente. Non riusciva a capire perché prima di quella sera non si fosse accorta della bellezza di Sean. Adesso avrebbe voluto mangiarsi il suo sorriso. Prodigiose vampate di calore la inondavano se solo pensava ai suoi denti, così perfetti, con quel minuscolo spazio davanti, al mento virile, alla pelle scura, alla barba appena un po’ lunga. Si sorrise in una vetrina, Centro di bellezza Mechan’s. Rosemary si guardava spesso in quella vetrina. C’erano poche zone della città di cui lei non conoscesse la mappa delle superfici riflettenti. Organizzava i suoi percorsi in base alle possibilità di trovare qualche posto in cui rimirarsi: vetrine, pareti a specchio, persino i finestrini delle auto parcheggiate. Rosemary si sentiva a disagio se era costretta a camminare per più di due o trecento metri senza potersi specchiare almeno una volta. Non era vanità, bensì apprensione. I suoi capelli avevano dominato la sua vita da quando aveva tredici anni: intrattabili e ostinati com’erano sembravano avere un unico scopo, quello di renderla infelice. Per anni Rosemary aveva speso centinaia di sterline in trattamenti vari, tagli e acconciature. Da sempre guardava con attenzione i capelli delle altre, studiandone i problemi e le cifre spese dalla parrucchiera. In macchina, se si trovava dietro un’auto con alcune ragazze a bordo, riusciva a calcolare con precisione la spesa tricologica annua dell’intero gruppo. Negli ultimi due anni era riuscita a domarli con l’aiuto di una piastra elettrica e di un misterioso unguento balsamico. C’erano ancora giorni, non di rado purtroppo, in cui le sembrava di avere la testa cotonata come una vecchia bacucca ed erano proprio giornate no, ma in genere andava molto meglio. Comunque non aveva perso l’abitudine di specchiarsi in ogni vetrina. Si era anche accorta di non essere l’unica: molte altre donne controllavano la propria immagine in ogni superficie riflettente che capitasse loro a tiro, per non parlare poi degli uomini. Persino i più grassi e brutti non perdevano occasione di rimirarsi. Gli uomini più attraenti cedevano talvolta al fascino di tale pratica, ma non senza qualche imbarazzo, i loro colleghi grassi e brutti lo facevano con disinvoltura assoluta. Specchiarsi nelle vetrine non era stato molto gratificante in passato, ma da un po’ di tempo Rosemary stava cominciando a piacersi. Aveva ventisei anni: era anche ora. Si diede un’occhiata intorno, le sembrò che l’ampia Royal Avenue traboccasse di uomini che avrebbero potuto desiderarla, ma non nel modo mortificante e spiacevole che aveva sperimentato fino ad allora. Le sembrava che Sean le avesse permesso di trovare, o le avesse semplicemente rivelato, un mondo fatto di una gradevole, generosa sensualità. I corpi volevano sfiorare altri corpi, e assaporarne il calore. Che male ci poteva essere in una cosa simile? Rosemary attraversò la strada e sorrise a un uomo che non l’aveva neanche notata, ma la guardò subito, gratificato e sorpreso dall’ampiezza e dal calore di quel sorriso. Era l’una e un quarto. Aveva solo quindici minuti per tornare al lavoro, alle magre gioie del mondo delle assicurazioni. Per la prima volta in tre anni fu felice di dover tornare al soporifero tepore e alle luci soffuse del suo ufficio. Avrebbe dovuto combattere tutto il pomeriggio con il telefono, ma si sarebbe sfilata le scarpe e avrebbe sentito il calore della moquette sotto i piedi (era il primo giorno che usciva senza calze ed era contenta di essere una delle poche ad essersi azzardata a farlo in una giornata così poco assolata) e pensato a Sean e alla sua dolce pelle ruvida e alle infinite vite che avrebbero potuto vivere insieme. Si diresse verso Queen’s Arcade e si immerse nell’oscurità della galleria. Quel passaggio che solitamente le sembrava così squallido, angusto e malridotto, le parve più pulito ed elegante. Il suo umore non era ancora alle stelle, ma le mancava davvero poco per toccare il cielo con un dito. Sperava di sentirsi sempre così. Le sembrava che Sean avesse baciato ogni centimetro del suo corpo. Era stato il quinto. Ti prego, permettimi di essere il quinto, l’aveva supplicata quando lei gli aveva detto di essere andata a letto con quattro uomini prima di lui. Nessuno l’aveva trattata con tanta delicatezza, dimostrandole una tale adorazione. Al ricordo dei suoi silenzi stupefatti e della gioia riconoscente di Sean quasi inciampò, sommersa da nuove vampate di calore. Non era rimasta a dormire da lui e non aveva sorriso quando lui le aveva detto che l’avrebbe chiamata. Le era sembrata una frase fuori posto dopo una serata così. Ti chiamo. L’unica, fino a quel momento, che Rosemary avesse già sentito da altri. Perciò, mentre tornava a casa, aveva cercato di prendere le distanze e ridimensionare tutto. Gli uomini sono così: avrebbe dovuto provare rabbia, non vergogna. Arrivata a casa, le sembrò di scoppiare dalla felicità quando Orla, la sua compagna di appartamento, le disse risentita che un tale Sean le aveva telefonato, senza preoccuparsi minimamente che fossero le tre e mezzo. Doveva essere ubriaco, aggiunse, ma Rosemary sapeva che non era l’alcol ad averlo inebriato, ma lei. Orla era ritornata a letto immusonita e Rosemary l’aveva richiamato: era sveglissimo, ma parlava con un filo di voce e sembrava davvero sbronzo. Le aveva detto, con la voce che gli tremava, che il letto era troppo grande senza di lei e che ormai gli sarebbe bastato pensare ai suoi fianchi per morire felice. Forse non era una frase particolarmente brillante, ma a lei era bastata ampiamente.

Emerse dall’oscurità di Queen’s Arcade. Passata una lunga nuvola chiara, il sole si ravvivò e lei sentì di nuovo il tepore di quei dolci raggi sul viso accaldato. Sorrise. Poi sorrise di nuovo al pensiero di quel sorriso immotivato. Si slacciò il primo bottone della camicetta. Nonostante gli abiti leggeri, provava una dolce sensazione di calore, una splendida tiepida carezza sulla pelle. Le sembrava che non avrebbe mai più potuto sentire freddo, che quel fuoco tranquillo e fecondo risvegliasse ogni granello di vita dentro di lei. La luce di Fountain Place la riportò in sé. Aveva passeggiato e osservato le vetrine così a lungo che si era dimenticata di mangiare. Non le era rimasto più molto tempo. Si diresse verso il piccolo snack bar in cui andava sempre, indugiando sulla porta per lasciar passare un bel ragazzo con un vistoso abito verde. Questi, colpito dal rossore di Rosemary, le rivolse un sorriso seducente e le aprì galantemente la porta. Felice, lei ricambiò il sorriso ed entrò, passandogli sotto il braccio. Mentre si voltava a ringraziarlo, la sua esistenza ebbe fine. Nell’esplosione un espositore di vetro si disintegrò, ma Rosemary fu colpita da pezzi di vetro e schegge metalliche abbastanza grandi da ucciderla all’istante. Un frammento di vetro temperato le mozzò il braccio sinistro e l’ammasso contorto di un vassoio metallico le dilaniò gran parte del cranio e del viso. Uno dei tre grandi blocchi da cui era composto il bordo esterno dell’espositore le si infilò nei fianchi, così sinceramente e appassionatamente desiderati, tranciandoli di netto. Alcuni pesanti barattoli di vetro le sfondarono il petto e lo stomaco, disintegrando i suoi organi interni. Un grosso pezzo di vetro si schiantò contro il suo diaframma e fuoriuscì da un ampio squarcio nella schiena portando con sé gran parte di quanto aveva incontrato nel suo cammino all’interno del corpo. Rimase ucciso anche il giovane che le aveva aperto la porta (aveva trentaquattro anni ma era orgoglioso del suo viso senza una ruga e di non avere perso un solo capello: del resto non aveva mai dimostrato la sua età, cosa che a vent’anni l’aveva irritato terribilmente, mentre ora, con i suoi compagni di scuola calvi o sposati, gli permetteva di poter tranquillamente uscire con ragazze più giovani di lui di dieci anni), sebbene la sua esistenza fu prolungata di una ventina di secondi rispetto a quella di Rosemary. Una scheggia dell’espositore gli asportò una gamba mutilandogli l’inguine e la zona pelvica. Il vetro della porta d’entrata gli squarciò il viso, recidendogli il naso e penetrando nel cranio. Si chiamava Martin O’Hare. Aveva studiato. Aveva letto Grandi Speranze di Dickens e desiderava diventare astronomo. Si era innamorato e aveva fatto innamorare di sé molte ragazze. Anche lui aveva una storia. All’interno dello snack bar (che luogo banale per una strage, del resto i Troubles non hanno mai avuto come scenario luoghi di respiro epico, ma sempre umili vicoli, negozietti, ricevitorie, snack bar, bancarelle di hot dog, pub di quart’ordine, vecchie balere, nonché una vasta gamma di edifici rallegrati da ampi murales) ebbe fine l’esistenza di Kevin McCafferty. Kevin aveva appena servito una baguette con bacon e insalata – niente burro, solo margarina – a un distinto uomo d’affari di mezz’età che non gli andava affatto a genio. Kevin non prendeva molto, ma col sussidio di disoccupazione riusciva a tirare avanti. Era stanco di quella vita e voleva diventare famoso. Cantava in un complesso che cambiava nome ogni volta che si esibiva, vale a dire ogni mese. Non gli piaceva molto la musica e sapeva di non essere un gran cantante, ma era un’ottima scusa per non tagliarsi i capelli, correre dietro alle ragazze e forse un giorno riuscire ad apparire in televisione. (Il sogno di Kevin si realizzò quando Channel 4 mostrò un documentario sui Troubles realizzato da una piccola rete indipendente che utilizzò alcune fotografie scattate a Fountain Street dalla polizia cinque o sei ore dopo l’esplosione. Kevin, così vicino al punto in cui era stata piazzata la bomba, era alquanto malconcio, ma quel groviglio di carne senza testa, privo di una gamba e di una vasta porzione di torace e di addome conservava ancora qualche parvenza umana. Altre vittime erano state letteralmente ridotte a pezzi e per quanto le foto a colori dei loro corpi, anzi dei brandelli di tali corpi, fossero indubbiamente di notevole impatto visivo, il regista aveva deciso che mancavano della forza dirompente delle immagini di Kevin. In seguito alla trasmissione la redazione ricevette un numero record di telefonate di protesta da parte degli spettatori e della madre di Kevin, la quale insisteva, incredibilmente, ma a ragion veduta, di avere riconosciuto gli organi interni, le costole e la spina dorsale del figlio in quel corpo grottescamente mutilato. La moglie del regista si rifiutò di dormire con lui per circa tre mesi e il fotografo della ruc cinque mesi più tardi si suicidò; il perché non fu mai accertato). Anche Kevin aveva una storia. E anche Natalie Crawford aveva una storia. Aveva otto anni, la sua dunque non era una storia molto lunga, né forse terribilmente interessante per un adulto (eccezion fatta per i suoi genitori, naturalmente), ma se tutto fosse andato come doveva, si sarebbe sviluppata, avrebbe abbracciato un cast più ampio e un maggior numero di eventi e di scenari. Ma anche così, la storia di una bambina di otto anni è troppo importante per essere troncata a quel modo. Le esistenze di Natalie, della sorella Liz (che aveva dodici anni ed era già innamorata di un ragazzo di Carryduff che, secondo lei, aveva gli occhi di Brad Pitt, nonostante l’orribile selva di brufoli che devastava il suo viso) e quella della madre Margaret ebbero fine più o meno all’unisono quando il frigorifero delle bibite riversò una pioggia di schegge roventi sui loro teneri corpi indifesi. La famiglia Crawford aveva una storia. La scomparsa di Natalie, Liz e Margaret certamente derubò la famiglia di gran parte del proprio potenziale dinastico. Da allora anche la storia di Robert, padre di Natalie e Liz e marito di Margaret, perse ogni impulso vitale. Robert si rifiutò di arricchire la propria storia personale visto che questo significava vivere una vita senza moglie né figlie. Per un paio di settimane fu il soggetto preferito di ogni reporter incaricato di preparare un servizio sui parenti delle vittime: la sua storia era davvero perfetta. Poi, però, a causa dell’immotivato protrarsi del suo cocente dolore, dell’ostinata negazione di ogni futura possibilità di gioia e di serenità, nonché dell’irremovibile rifiuto di non perdonare testardamente esibiti, finì per essere evitato. Robert non riuscì mai a perdonarsi il fatto che la moglie e le figlie quel giorno si trovassero in Fountain Street solo perché lui e Margaret avevano ferocemente litigato. Quando lei si era lamentata che Robert non lavava mai i piatti, avevano dato fondo a dieci anni di risentimenti coniugali, dopo di che Margaret se n’era andata in centro con le due figlie a cullare il proprio risentimento, piangere, e morire. Robert non riuscì mai ad abituarsi a tanto dolore. La violenza tumultuosa di quella sofferenza che lo svegliava nel mezzo della notte, non smise mai di sorprenderlo. Uno strazio che non riaffiorava soltanto nei suoi sogni, ma era sempre presente come una gabbia che imprigionava i suoi pensieri. Una disperazione di dimensioni tali da non poter trovare spazio a sufficienza dentro di lui, che continuava imperturbabile a crescergli oscenamente nelle viscere. La prima volta che Robert si masturbò, tre mesi dopo l’esplosione, si addormentò piangendo, oppresso dalla vergogna e dal senso di colpa. Gli sembrava di non poter fare nulla per onorare il ricordo della moglie e delle figlie. Credeva di avere imparato ad amarle soltanto dopo il massacro. Era soffocato in uguale misura dall’amore e dal dolore. Un affetto incontrollabile che non poteva trovare sbocco, l’amore che aveva compreso di provare per loro quando erano morte, lo opprimeva. Non aveva mai saputo che l’amore potesse essere così devastante. Fu così che la sua storia divenne sempre meno vendibile. Robert perse il lavoro e gli amici, cominciò a bere (per ricordare, non per dimenticare) e nel suo cuore non smise più di piovere. Così, per farla breve, un intricato groviglio di storia, politica, circostanze fortuite e materiale esplosivo portò alla deflagrazione di una bomba di mezzo quintale di tritolo in un piccolo snack bar di poco più di tre metri per sei. Un ordigno di quelle dimensioni all’interno di un ambiente così ridotto diede luogo a un’esplosione di tale violenza da causare il crollo dell’intero edificio: c’erano quattordici persone nel bar e al piano superiore c’erano cinque persone in un salone di bellezza. Altre dodici, in strada, si trovarono sulla traiettoria dell’esplosione e delle macerie. Trentuno vittime, di cui diciassette persero la vita e undici rimasero senza un arto o un organo interno. Nella libreria di fronte due persone che stavano dando un’occhiata alla sezione dedicata ai viaggi e un agente della sorveglianza rimasero gravemente feriti in seguito allo schianto della vetrina. L’agente perse un occhio e rimase cieco anche dall’altro, mentre una donna di mezz’età che sfogliava un libro di fotografie sulle isole Mauritius rimase permanentemente sfigurata da una scheggia che le sollevò il cuoio capelluto. L’altro cliente venne privato di gran parte dei tessuti molli del collo e della faccia. Un cestino della spazzatura schizzato in direzione di Queen’s Arcade a causa dello spostamento d’aria causato dalla bomba, colpì un ragazzo seduto su una panchina di cemento lì davanti fracassandogli il femore, lesione da cui non guarì mai completamente. Numerose persone riportarono piccole ferite e contusioni, e molte altre un grave shock. Quando il fumo si dissolse e la polvere si posò a terra di nuovo, i primi soccorritori videro una scena talmente spaventosa e insanguinata che sarebbe per sempre rimasta stampata nella loro mente. Nell’acuto e stridente silenzio che seguì lo scoppio, vi fu qualche istante di grottesca tranquillità. I morti erano morti, i morenti erano incoscienti e comunque non in grado di parlare, i feriti e gli sgomenti spettatori erano in stato di shock o quanto meno sconcertati. Una giornata normalissima e un posto qualunque (avrebbe potuto trattarsi di qualsiasi altro bar, negozio, pub o strada di Belfast) si erano trasformati nella scena di un massacro. I vivi ci impiegarono qualche secondo a rendersene conto, poi iniziarono a urlare. Dopo tre minuti arrivarono alcuni poliziotti che si avvicinarono e si accovacciarono accanto ai feriti e ai morenti, e si arrampicarono sulle macerie in cerca di sopravvissuti. Un poliziotto intelligente si voltò e corse via. In meno di cinque minuti arrivò la prima ambulanza. I due infermieri, credendo di avere ormai fatto il callo a quel genere di incidenti, si presentarono sulla scena con un certo aplomb. Qualche secondo dopo stavano vomitando. Le prime operazioni di soccorso furono in parte ostacolate dalla cautela delle forze di polizia. Era spesso successo che un secondo o persino un terzo ordigno, programmati per esplodere qualche minuto dopo il primo, venissero piazzati là dove si calcolava che la polizia avrebbe creato un cordone di sicurezza. Così, prima che polizia e vigili del fuoco escludessero il pericolo di una simile eventualità, trascorsero alcuni minuti preziosi. Nel frattempo una delle vittime, che avrebbe potuto essere salvata, morì. Dieci minuti dopo l’esplosione il numero dei morti era già salito. Il personale paramedico da poco sopraggiunto dovette lottare con il proprio raccapriccio e nuovi ufficiali di polizia e vigili del fuoco si apprestarono a scavare tra le macerie. Numerosi passanti si accasciarono a terra, inermi, muti, tremanti. Dopo quindici minuti la maggior parte dei presenti si era ormai resa conto della situazione. Un cordone di sbarramento impedì l’accesso a giornalisti e curiosi. Si approntarono alcune squadre di soccorso e un efficiente sistema di assistenza alle vittime, coordinato da una giovane dottoressa che non avrebbe mai saputo di assomigliare incredibilmente a Rosemary Daye. Molte persone, tuttavia, si rifiutavano ancora di credere ai propri occhi, e numerosi passanti fissavano sgomenti e increduli gli escrementi, il sangue e i brandelli di carne sparsi ovunque, incapaci soprattutto di afferrare il valore politico della scena. Un ingenuo vigile del fuoco che aveva ritrovato qualcosa che poteva assomigliare a una testa mozzata lo giudicò, nella sua semplicità, un puro atto di sadismo. Una donna con il viso insanguinato che consolava il suo bambino vicino alla libreria non era consapevole degli imperativi storici che avevano condotto a un simile gesto. Un atterrito turista francese che al momento della detonazione si trovava nelle vicinanze di Castle Street, non troppo vicino alla bomba quindi, non sembrava comprendere perché fossero stati assassinati degli irlandesi se l’obiettivo era quello di cacciare gli inglesi dall’Irlanda. Non per niente era francese.

Regnava tra i presenti una deplorevole assenza di oggettività, un’inqualificabile limitatezza di vedute. Gli interessati si rifiutavano di collocare l’avvenimento nel giusto contesto e qualche anima ribelle insistette a non muoversi da tale posizione neanche in seguito. Una delle vittime, che aveva riportato una triplice amputazione, ebbe persino il coraggio e l’inciviltà di dichiarare qualche settimana più tardi ai giornali che non avrebbe mai compreso né perdonato gli attentatori. Una simile reazione potrebbe anche essere giustificata dalla sorpresa e dalla sofferenza fisica immediata, ma l’ostinato rifiuto dimostrato da qualcuno di ascoltare ragioni e spiegazioni non è concepibile. A quanto pare ci sono persone che semplicemente non riescono a vedere al di là del proprio naso e si lasciano trarre in inganno dai loro occhi. Gli uomini che avevano piazzato la bomba sapevano di non averne colpa: erano i loro nemici, gli oppressori, che non acconsentivano a fare ciò che veniva loro richiesto, i veri colpevoli. Un primo, ragionevole invito a sloggiare non aveva sortito alcun effetto. Quando anche le minacce di un eventuale ricorso alla violenza avevano fallito, per quanto riluttanti, si erano visti costretti a mettere in atto tali intimidazioni. Chiaramente, non era colpa loro. Una ferrea logica da asilo nido: se Julie dà un calcio a Suzy, Suzy non restituisce il calcio a Julie, ma preferisce piuttosto dare uno schiaffo a Sally. Quel giorno a Fountain Street il tempo sembrava scorrere al rallentatore. Le ore fluivano con esasperata lentezza, pareva quasi che il tempo stesso, rimasto vittima dell’esplosione, avanzasse col passo di chi si trova ad attraversare un campo di battaglia. Quel giorno il tempo aveva l’incedere della morte. Prima di tutto si portarono in ospedale le persone in pericolo di vita, poi i feriti, quindi i contusi, infine quanti erano sotto shock. Nessuno si curò di chi, atterrito e sgomento, aveva assistito all’esplosione o era arrivato a portare soccorso alle vittime, anzi questi ultimi furono costretti a rimanere sul posto. I testimoni oculari furono interrogati dalla polizia. La polizia fu intervistata dai giornalisti. I giornalisti si rivolsero agli uomini politici, i quali rilasciarono lunghe dichiarazioni, e ai medici, i quali resero noti diagnosi e probabile decorso clinico delle vittime. Veementi condanne all’evento piovvero da ogni dove. Pochi pensarono a quante volte avevano ripetuto le stesse parole negli ultimi vent’anni. I cadaveri accessibili furono rimossi, poi si iniziò a scavare per recuperare i resti nascosti sotto le macerie. Una simile impresa è una discesa grave e solenne in un baratro di tenebre. C’erano anche civili, volontari, uomini e donne dotati di senso dell’umorismo che si misero al lavoro e presto cominciarono a pensare che non ci sarebbe mai più stato nulla di cui poter ridere. Trovarono un gran numero di cose: un apparecchio acustico parzialmente danneggiato di cui non fu possibile stabilire il proprietario, la lavagna su cui era stato scritto il menu, scheggiata e insanguinata. Si disse che avessero persino trovato un cervello umano, senza cranio, ma perfettamente integro. Recuperarono una gonna di lino verde ancora intatta, e inizialmente non seppero spiegarsi un simile fenomeno visto che tutte le vittime di sesso femminile erano rimaste gravemente mutilate e i loro abiti ridotti a brandelli, fino a quando un brillante individuo non scoprì l’etichetta del prezzo. E poi abiti, portafogli, giocattoli, borsette, giacche, scarpe, persone, pezzi di persone e cose che non fu possibile identificare. Un uomo di nome Francis, padre di due bambine, trovò una piccola cosa blu di cui non riuscì a comprendere la provenienza. Stava per buttarla nella pila dei vestiti quando vide che c’era attaccato un ciuffo di capelli biondi. L’orrore divampò dentro di lui mentre lasciava cadere quel pezzo di cappellino a cui era rimasto incollato un brandello di cuoio capelluto (che più tardi fu identificato come uno dei resti più cospicui di Natalie Crawford). Francis chiamò gli altri e si sedette respirando affannosamente. Un paio di vigili del fuoco lo raggiunsero e Francis indicò loro quella piccola cosa blu. Uno dei due la raccolse, l’altro gli diede un colpetto sulla spalla. "Tutto ok?". Francis fece cenno di sì, respirando ancora come una donna con le doglie. Dopo un paio di respiri profondi, tornò al lavoro e si arrampicò sul cumulo di macerie. Sarebbe stato meglio se quella piccola cosa blu l’avesse trovata uno scapolo, o almeno un uomo senza figli, perché Francis aveva due figlie, e un’alquanto inopportuna capacità di empatia. Due minuti dopo stava singhiozzando, il volto coperto con le mani, come un bambino che è appena stato picchiato. Francis non era molto perspicace: per lui storia e politica non erano giustificazioni sufficienti. Non era il solo a dar segno di tale carenza di lucidità. Nei due ospedali che accolsero le vittime molti erano d’accordo con lui. Il reparto di Pronto Soccorso del City Hospital sembrava essersi trasformato nella baracca di uno sfasciacarrozze o di uno straccivendolo. I pazienti che erano arrivati con una caviglia slogata o un’ernia del disco, raccapricciati, si dileguarono rapidamente. Nella camera mortuaria le salme furono ricomposte pezzo per pezzo, assemblando lentamente i trenta, quaranta chili di tessuto umano non identificato recuperati tra le macerie, un compito difficile poiché si trattava di brandelli di carne dilaniati e bruciacchiati. Il corpo umano, com’è noto, è del tutto inadeguato ad affrontare siffatte evenienze. Perché mai dovrebbe meritarsi un trattamento simile, del resto? Quali peccati potrebbero mai giustificarlo? Dimostrarono la stessa mancanza di freddezza anche i poliziotti inviati a informare i parenti delle vittime. Un compito che chiunque avrebbe preferito evitare. Gli unici veri professionisti furono i reporter e i cameraman giunti sulla scena dell’incidente o in ospedale, loro mostrarono uno slancio encomiabile e una travolgente passione nel compiere il proprio lavoro. Riuscirono a puntare telecamere e microfoni ovunque: un giornalista tedesco cercò persino di avvicinare il microfono alle labbra di un cadavere che veniva trasportato in barella. Alcuni suoi colleghi irlandesi scoppiarono a ridere, in Irlanda da tempo nessuno interroga più i morti. A mezzanotte quasi tutti avevano ormai fatto ritorno a casa: il personale medico e paramedico, i parenti delle vittime, la polizia e i volontari che avevano lavorato in Fountain Street. Quella notte furono tutti accomunati da un singolare fenomeno: mentre bevevano una tazza di caffè, si lavavano i denti, guardavano un film o chiudevano a chiave la porta di casa, pensarono Com’è strano questo gesto dopo quello che ho visto. A molti sembrò di avere qualcosa nello stomaco, ma non avrebbero saputo spiegare cosa, tanto era una sensazione insolita. Li accomunò anche un altro fenomeno. Nonostante le carenze che avevano dimostrato, quelle persone avevano conquistato una consapevolezza nuova: quella sera sapevano qualcosa che fino a quel momento ignoravano. Alcuni acquisirono un nuovo rispetto per la fragilità del corpo umano, altri credettero di avere scoperto qualcosa riguardo alla crudeltà umana, ma tutti impararono almeno una cosa. La lotta armata fa scorrere fiumi di sangue e di liquidi organici. Questi i morti di Fountain Street: Rosemary Daye (larghi fianchi e capelli ribelli), Martin O’Hare (aspirante astronomo), Kevin McCafferty (iscritto alle liste di disoccupazione, stonato), Natalie (una storia breve), Liz (innamorata di Brad Pitt) e Margaret Crawford (stanca di lavare i piatti), John Mullen (privato per sempre della sua baguette con bacon e insalata), Angie Best (la proprietaria dello snack bar, una donna di quarantadue anni, divorziata con due figli e un amante venticinquenne che era sul punto di lasciare), William Patterson (mai visto), Patrick Chissà-chi, una certa Smith e altre sei persone senza nome. L’elenco dei nomi non serve: i nomi si dimenticano subito. Con il nome o senza, sia che venissero ricordati o presto dimenticati, tutti comunque fecero il solito scherzo che fanno di solito i morti, tanto chi morì all’istante, quanto chi perse la vita dopo qualche secondo o poco più. I loro corpi palpitanti e vitali in un soffio si trasformarono in cadaveri inanimati. A ventidue anni Angie Best, quando aveva preso la patente, aveva provato una tale sensazione di gioia e di libertà che nessuna esperienza successiva poté eguagliarne l’intensità. L’esaminatore, un uomo di nome Murray, ricordò per tutta la vita quello scoppio di gioia. Molti mercoledì piovosi in cui si trovò costretto a bocciare più di un candidato l’entusiasmo di Angie gli ritornò in mente. Avevano tutti una storia. Non erano storie brevi, o non avrebbero dovuto esserlo. Avrebbero dovuto diventare lunghi romanzi, splendide narrazioni di ottocento pagine e più, non soltanto le vite delle vittime, ma anche quelle che si erano trovate sul loro cammino, l’intreccio di conoscenze, amicizie e relazioni intime che le legava a coloro che amavano, che conoscevano e da cui erano conosciute, una rete di grandiosa complessità e ricchezza. Che cos’era accaduto? Una cosa molto semplice: storia e politica erano giunte a un vicolo cieco. Un individuo, o forse più di uno, aveva stabilito che era necessario agire e alcune storie erano state troncate, altre abbreviate. Una bella riga nera su una pila di fogli. Semplice. Le pagine che seguono risentono di tale perdita. Il testo è meno ricco, la città più piccola. Articoli collegati Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui Archivio libri |

| Home | Rassegna italiana | Rassegna estera | Editoriale | Attualita' | Dossier | Reset Online | Libri | Cinema | Costume | Posta del cuore | Immagini | Nuovi media | Archivi | A domicilio | Scriveteci | Chi siamo |