La luce è la luce è la luce

Maurizio Fagiolo dell’Arco

Articoli collegati:

Giuseppe Modica a Mazara

del Vallo

Chi è Giuseppe Modica

La luce è la luce è la

luce

PRIMAVERA 2002

Ritorno al paese avito

Alla ricerca della pittura, una domenica mattina. Lo studio di

Giuseppe Modica è in via dei SS. Quattro. Il taxi mi lascia vicino

a quel Moby Dick colossale che è il Colosseo (ci sono voluti secoli

per scarnificare la grande balena, ma ancora resiste), sorpasso la

Hostaria al Gladiatore e l’ufficio delle tasse, costeggio posti

nuovissimi (locali alternativi, la danza del ventre), entro nella

chiesa di San Clemente a rivedere la più incredibile pinacoteca di

pittura settecentesca romana (è chiusa la cripta, dove si trova il

primo documento di lingua volgare italiana), vedo da lontano la

chiesa dei Santi Quattro Coronati dove si cela uno dei dipinti più

sensualmente berniniani del Baciccio (le monache di clausura non mi

fanno entrare). E sono al numero 31, dove al secondo piano mi

aspetta il vecchio amico Beppe. Mi saluta dal ballatoio.

L’ho un po’ trascurato nel mio recente periodo barocco. Ha

dipinto molto in questo ultimo tempo, e devo vedere tutti i quadri

dai quali questa monografia deve partire.

Le stanzette in via dei SS. Quattro sono piccole, lo studio non è

diverso da quando in quello spazio viveva una piccola famiglia. Ma

lo spazio è rischiarato dai quadri. Tanto, il lavoro di tre anni,

che ho visto in qualche fiera di Bologna o in sporadiche occasioni,

ma che riesco a vedere oggi nella giusta sequenza. Una dozzina di

quadri grandi e impegnati che nell’azzurro del cielo-mare

ripropongono i problemi di sempre: la divina proporzione, la

metafisica della luce, il fascino dell’assenza, lo spessore della

memoria...

Vedo molti quadri, e alla fine ne scelgo nove, per introdurre il

lettore nella pittura recente del mio campione: nove come le muse,

un numero perfetto. Non ci sono sobbalzi di qualità nella pittura

recente di Modica, perché la precisione dell’immagine si unisce

alla sicurezza della tecnica. E allora, ecco un flash su quei nove

quadri che ho allineato nella mia ideale antologia.

Compenetrazione-visione (salina), 1999. Un quadro che vede affiorare

il mare, con le saline, da una vecchia finestra decentrata. Mal

verniciata quella finestra, vecchia e scrostata, che riflette l’interno

sommato all’esterno, presentandosi come una soglia o meglio un

diaframma; uno schermo che sa catturare l’assenza di diverse

presenze. Un tema sperimentale risolto con geometrica severità,

cangiando il vetro in specchio, modificando la piatta visione in uno

sfaccettato cristallo.

Luci della notte (finestra), 1999. Qui la sorpresa è determinata

dal formato dell’opera: molto allungata, quasi tre quadrati in

altezza, si presenta come uno squarcio di cielo più che come un

quadro. La rappresentazione è semplice: una porta-finestra che si

apre sulle luci inquietanti di una notte mediterranea. La solita

visione decentrata spinge l’occhio dello spettatore a cercare un

centro, un asse che il pittore non ha voluto indicare. Il quadro

sollecita, quindi, il suo spettatore a completare mentalmente il

quadro, e allargarlo sulla sinistra o immaginarlo più esteso verso

l’alto. Un gioco che ferma l’attimo in un frammento di universo.

Compenetrazione-visione, 2000. Questa è una tavola, e la pittura

diventa precisa come in un maestro pierfrancescano. La

porta-finestra, stavolta, si apre su un interno, con le ceramiche

sbreccate di Caltagirone, ma riflette nel suo corpo il miraggio

della pianura e dell’acropoli. Un quadro cattura antiche

suggestioni (la finestra di Balla), il confronto con il tempio (dechirichiano)

e la dannazione moderna della città. Nei due quadrati verticali, si

rispecchia l’icona dello spazio e del tempo.

Luci della notte (immersione ed emersione dello sguardo), 2000. L’aveva

detto Leonardo Sciascia quindici anni fa che nello stesso quadro

Modica sembra far muovere la luce, cambiare l’ora e la stagione. E

qui l’esperimento si può controllare a colpo d’occhio: il

régard di Modica diventa filmico e non più soltanto pittorico: il

quadro è la pellicola impressionata da un lunghissimo

piano-sequenza alla Godard che viene inchiodato nel tempo fermo

della tavola di superficie. Mistero di una visione ottenuta per

somma di visioni, ma anche per sottrazione di memoria.

Quasi lo “Spasimo”, 2000-2001. Qui l’interno nell’esterno

(ricordate il metafisico?) diventa leggenda. L’antica chiesa

siciliana (lo Spasimo) si dissolve nella chiesa senese (San

Galgano), tanto per dire che Isola e Continente slittano come slides

intelligenti. L’albero si somma all’architettura, il pavimento a

mattonelle si rispecchia nel blu del cielo. Quadri come questi danno

il senso di un lungo viaggio che non è mai avvenuto o meglio si è

verificato tutto nella stanza della memoria. Viene alla mente l’eroe

di de Chirico che rema sulla sua barchetta, nel mare increspato che

si colloca sul parquet della sua stanza borghese. Ha scritto un

giorno Modica: “La realtà che viaggia dal qui presente alla sua

rifrazione speculare per poi ritornare a noi acquista il fascino del

viaggio e del percorso (la realtà ci viene restituita attraverso l’avventura

del tempo e lo spiazzamento della rifrazione)...”.

Sole, 2001. Il solito quadro verticale, composto di due quadrati:

una striscia di cielo. E stavolta c’è il sole sul sale. Pellizza

da Volpedo rischiara il balcone del suo amico Balla. Sono i

protettori della pittura d’un divisionista del Duemila, l’operazione

colorata e netta del movimento del tempo fermo. L’enigma dell’ora

svaria nella malinconia d’una bella giornata.

L’albero nella cava, 2001. L’avrà dipinta venti volte Modica,

questa cava, che somiglia a una visione lontana di Manhattan. L’albero

si sovrappone al paesaggio moderno in una visione sovrumana, troppo

disumana.

Lo sguardo di Medusa, 2001. Quell’occhio in primo piano (ricordate

il metafisico? “Bisogna scoprire l’occhio in ogni cosa”)

vigila lo sfondo del mare e la stereometria delle saline, ritrovando

l’enigma del faro e del sole. Il riflesso di un riflesso di un

riflesso.

Luci della notte (inseguire la pittura), 1999-2000. E questo è un

punto d’arrivo. Un quadro quasi quadrato, di formato monumentale,

che inquadra una porta finestra divisa in dodici riquadri: le ore

del giorno o i mesi dell’anno si riflettono sulla tela luminosa.

Nei vetri (appannati o scheggiati) si riflettono tutte le qualità

della luce: la luna, la lampadina che si rispecchia dall’interno,

il tramonto, un fuoco enigmatico, la luna, le lampare, le luci sul

molo. Ancora una casistica di riflessi e di tecnica. Per Modica si

tratta di un punto d’arrivo, ma anche di un nuovo punto di

partenza: complesso e misterioso.

Non è facile definire il valore che la luce assume in Modica. Forse

si può comprendere soltanto con la sua tautologia. Ricordate

Gertrude Stein? “Una rosa è una rosa è una rosa”. Allo stesso

modo, si potrebbe dire per il lavoro degli ultimi dieci anni di

questo pittore mediterraneo: la luce è la luce è la luce.

AUTUNNO 1972

Preistoria di un pittore

Sono apparsi in questi trent’anni, a proposito della pittura di

Modica, decine di cataloghi, più o meno lussuosi, qualche libro,

plaquettes raffinate. Molti, moltissimi si sono accorti di questo

pittore che grida il suo silenzio. Critici e letterati ci hanno

condotto pazientemente nel suo labirinto, con fili d’Arianna

efficaci e sofisticati. Eppure, sono ancora avvolti nelle brume gli

inizi di Modica. Sembra incredibile, ma alcuni vengono qui svelati

per la prima volta: forse perché Modica è riservato almeno quanto

è cocciutamente silenzioso!

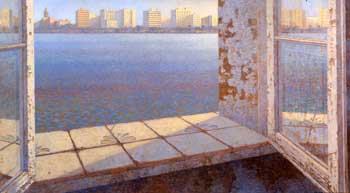

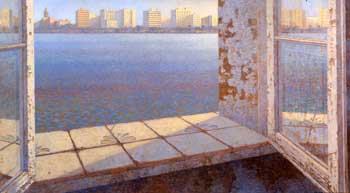

Lo sguardo circolare - la città in orizzontale

-1999

olio su tela, cm. 100x180

Ha trovato però qualcuno più cocciuto di lui, in

questo particolare settore.Quali sono gli inizi di un artista? quali

orizzonti ha conosciuto? quale è stata la sua infanzia? E già,

oggi sembra facile affermare che questo metodo appartiene allo

psicanalista; da parte mia ho imparato a praticarlo sul corpo della

pittura metafisica, accorgendomi che, senza approfondire la “tragedia

dell’infanzia”, non avrei mai capito Savinio, senza comprendere

l’“infanzia tenebrosa” non avrei mai stanato de Chirico, senza

afferrare il senso degli studi dechirichiani al Politecnico, non

avrei mai compreso l’enigma della Metafisica.

E allora, ecco il risultato di quelle inchieste condotte in

occasione di questo libro. Modica ha lasciato Mazara del Vallo per

trasferirsi a Palermo: a 19 anni, è una matricola della facoltà di

architettura. Un anno dopo, un gruppo di amici decide di trasferirsi

nel Continente (non sembra un racconto pirandelliano?) e Modica

decide di seguirli, tanto più che vanno a Firenze. E lui non cerca

altra verità che quella dei musei, altra vita che quella delle

architetture e dei quadri. Ecco che cosa significa per un ventenne

con gli occhi pieni di luce la scelta di una città (Firenze); e poi

di un’altra, definitiva (Roma).

A Firenze, Modica si iscrive alla facoltà di Architettura dove

studia tre anni: non sono pochi gli esami e non sono senza

significato le materie scelte: tutti esami che hanno a che fare non

con la parte tecnica ma con il versante più storico (artistico)

dell’architettura; e sono ben venti. Abbiamo ritrovato in fondo

all’ultimo cassetto dello studio una interessante tesina, sul

problema spaziale, etnico, topologico del fico d’India: il

sottotitolo della tesina potrebbe essere utilizzato anche per i

quadri dipinti oggi (“Riduzione analitica tra presenza e assenza”).

Poi arriva la decisione forse maturata a lungo: l’iscrizione all’Accademia

di Belle Arti, a Firenze, là dove le file di giapponesi assediano

il marciapiede per consumare con gli occhi il David di Michelangelo.

Segue regolarmente i corsi di pittura fino al diploma che arriva nel

1978, a venticinque anni. Il docente che Modica ricorda ancora con

affetto e rispetto è il suo professore di pittura, Gustavo

Giulietti, di origine siciliana: gli comunica soprattutto l’amore

per le tecniche e la perizia esecutiva della pittura.

Intanto è iniziata la vicenda pubblica della pittura. La prima

mostra è in un locale del Comune di Mazara del Vallo nel gennaio

1973; la seconda nel giugno dello stesso anno, nel “Club Famiglia

Trapanese” di Palermo. Modica sta per compiere vent’anni. A

Firenze, la prima mostra personale arriva soltanto nella primavera

1976, ed è nella Galleria La Stufa in via Cavour. La pittura di

questi anni è orientata (stavo per dire disorientata) tra

oggettività, astrattismo, new dada, concettualismo, iperrealismo.

“Presentare un giovane (scrive Elvio Natali nella presentazione

della mostra del 1976) ancora sprovvisto di una documentazione

critica di rilievo ha il sapore dell’avventura”. Ma il critico

parlava già di “metafisica” e di “personaggi (ovviamente

pirandelliani). La luce mette a fuoco l’oggetto in questi quadri

che vedono comporsi le varie presenze in Situazioni (questi sono i

titoli seguiti da un numero che il pittore assegna ai quadri

esposti).

M.F.d’A. Ma come facevi a sopravvivere, un mazarese a Firenze?

G.M. All’inizio, vivevo con piccoli aiuti della mia famiglia, che

ho cessato di chiedere quando ho completato gli studi all’Accademia.

Ero però molto fortunato. Un gallerista di Firenze, Raffaello

Banchelli, mi acquistava un quadro al mese per 250.000 lire, e poi

venne negli anni seguenti un gallerista di Colonia (Herbert Reich

che ancora mi segue) che mi acquistava una tela 50x70 ogni mese per

500.000 lire.

M.F.d’A. E quali sono i pittori che amavi o frequentavi?

G.M. Ricordo la pittura di Silvio Loffredo e Piero Vignozzi (ricordo

anche la pittura del decennio precedente di Fernando Farulli). E,

tra gli astratti fiorentini, seguivo Gualtiero Nativi e Vinicio

Berti. E poi c’era Adriana Pincherle, molto più anziana di me che

era una nostra buona amica. Mi ricordo che le tenni piccoli corsi di

incisione, una tecnica che praticavo anche per sopravvivere. Insomma

non me la cavavo troppo male.

In una mostra collettiva che si tiene a Pistoia, L’altra

realtà (1982), Pier Carlo Santini scrive una paginetta profetica su

questa pittura (caro Pier Carlo, un pancione e un sigaro al primo

sguardo, un cervello instancabile dopo il primo scambio di idee).

Il più giovane del gruppo, Giuseppe Modica, esce dall’Accademia

di Firenze appena tre anni fa, con una vocazione però manifestatasi

assai precocemente. Le opere degli ultimi due anni, pur tesorizzando

le esperienze anteriori, si discostano da quelle tensioni che

caratterizzano i grandi quadri precedenti con scene incombenti

traversate da strutture contrapposte che proiettano ombre cupe,

drammatiche. C’è qui il senso di desolazione che ci prende di

fronte alla città lacerata, ridotta a un cantiere; e questo

abbandonato, deserto. Anche Modica compone e ordina le sue “allegorie

del tempo”, come lui stesso le chiama, per pochi elementi

immediatamente percepibili, chiaramente connessi, isolati.

Questa riduzione, ovviamente, accresce ed esalta il valore degli

episodi, indipendentemente dalla loro consistenza dimensionale.

Anziché cercare l’evidenza illusiva delle forme, per renderle

più pregnanti e aggressive, Modica le semplifica, le spoglia di

fisicità, le depura. Le sue fonti, tra cui, ancora, è da

considerare la fotografia, possono trovarsi nella miriade delle

immagini che incontriamo un po’ dovunque, su cui poi l’artista

compirà le sue scelte e il suo giudizio.

Nello stesso anno, la Galleria La Soffitta (Casa del Popolo,

Colonnata a Sesto Fiorentino) ospita una mostra personale presentata

da Renzo Federici, un curioso della pittura, che scrive altri

spiccioli di profezia. Modica ha quasi trent’anni.

Si direbbe, il suo, un mondo di desolazione urbana, di angoli

oscuri e dissestati, nei quali la vita intera sembra sintonizzata

sulla cadenza lentissima e spietata dei tarli, sul passo felpato e

cieco delle talpe o delle muffe. Dove nulla può più muoversi se

non secondo un disegno larvale e tardo, ma che certamente si

compirà. Qualcosa come una contaminazione tra vecchio film parigino

e crudele fotogramma di fotografo realista americano.

Già la luce in questi quadri è sempre notturna, o meglio di quel

crepuscolo o tardo pomeriggio che negli anfratti della città arriva

presto e dura lunghissimo, scolorito e immoto, come una privazione o

una condanna. E non ha riverberi o sussulti: è quieto e opaco,

calando come un bagno sordido, un fall-out da cui non ci si salva, e

installandosi perpetuo. Anziché esaltare le cose, o almeno i loro

contorni estremi, e certe loro materie umbratili, scivola su di

esse, le avvolge di una mucillagine tremolante, fino ad intaccarne l’oggettiva

consistenza, il positivo vigore. E se certe apparenze s’allentano

entro a questo vischio, altre ne risultano come risecchite e

volatilizzate in un arido polverìo.

Poi gli orizzonti si allargano per Modica. Lo troviamo più di

frequente, nel quartiere popolare del Celio, a un tiro di schioppo

dal Colosseo: lo accoglie una modesta pensione in via dei Santi

Quattro, insieme alla compagna Carla che ha conosciuto nella mostra

presso la Galleria La Stufa. Modica continua a nutrirsi di pittura

nei musei, e ora anche nelle mostre d’arte: ma ogni estate, per

lunghi mesi, ritorna nel suo paese natale a fare il pieno di luce.

Lo sguardo circolare. Agrigento -1999

olio su tela, cm. 100x200

ESTATE 1983

La luce ritrovata

Tra il 1983 e il 1990, la pittura di Modica sboccia alla luce.

Affiorano i motivi che sono ancora oggi presenti nei suoi quadri, lo

affiancano alcuni critici e scrittori che ancora oggi lo amano,

viene anche qualche modesto successo dal quale però il prudente

pittore riesce a difendersi. In una mostra che si tiene nell’estate

1984 nella Pinacoteca Comunale di Saponara (un paese vicino a

Messina) appaiono, nella trama dell’iperrealismo, le visioni di un

nuovo Modica. Alcuni motivi come la vetrina con il riflesso solido

del mare, oppure le onde che si riflettono nel cielo, presenti in

alcuni quadri del 1983, li ritroveremo nel lavoro di vent’anni.

In catalogo si leggono alcuni Appunti di lavoro firmati dal pittore.

Le parole sembrano bilanciare il peso delle immagini: Savinio e la

memoria, la metafisica e il mito. Un nuovo start, per un pittore

trentenne.

Scoprire e rivelare non è solamente compito dell’archeologo, che

spesso analizza ed entra scientificamente nella storia per trovare i

precisi connotati dell’epoca e del tempo [...]

Così ora individua il presente e il plumbeo trascorerre del

quotidiano e contemporaneamente il mito, la proiezione fantastica

che ad esso (il quotidiano) sono legati in chiave dialettica. [...]

Dal profondo del tempo, ovvero dello “spazio del tempo” emerge

la memoria. [...]

Le immagini vengono messe a fuoco dalla ragione la quale

contribuisce a rendere trasparente e chiaro, a portare in superficie

(concetto caro a Savinio), alla luce questi elementi nascosti e

dispersi nelle acque torbide della nostra memoria.

Un pittore siciliano lo appoggia proprio mentre Modica sta per

affrontare il “salto vitale” a Roma. Bruno Caruso presenta la

nuova pittura di Modica in una mostra a Roma (Galleria Incontro d’Arte

1985) replicata a Palermo (Galleria La Tavolozza 1986). Parla di un

mondo sul quale avverte l’incombere di una catastrofe: riesce a

leggere nella pace quotidiana della veduta l’incubo della visione.

I luoghi eletti di quest’artista singolare, apparentemente

sfolgoranti di luce pareva fossero stati improvvisamente oscurati da

un’eclisse parziale che ne aveva sfocati i contorni, così che le

due situazioni di luce e di ombra finivano per coesistere nella

visione totale dei suoi quadri: con la debita conseguenza di

provocare un’atmosfera irreale ed inquietante carica di quell’elettricità

che abitualmente precede i cataclismi. [...] Ma guardando con

attenzione quei luoghi ci si accorge che altri non sono che i luoghi

della nostra vita quotidiana, forse troppo crudelmente spogliati e

mascherati dei camuffamenti delle convenienze e delle illusioni. E

velati da una nebbiolina che nella realtà potrebbe apparire persino

irreale (e che potremmo chiamare foschia, caligine o riverbero), ma

che nella metafora ci appare densa di avvertimenti.

È indispensabile citare a questo punto un breve articolo apparso

sul “Corriere della Sera” a firma Leonardo Sciascia (26 febbraio

1986). “Pittore per letterati”, Modica inizia con la conquista

proprio del più grande; il simbolo quasi di quella Sicilia

orgogliosa e gattopardesca che non si ritiene inferiore a nessuno.

Si legge in questa pagina illuminata, una felice intuizione sulla

mutazione della luce all’interno dello stesso quadro: è

certamente una metafora letteraria, ma è anche una nuova verità

per l’analisi inquieta di Giuseppe Modica.

Nelle fantasie di Modica, enormi pietre squadrate emergono dal mare

di Mazara a formare fantasmagoriche cale, rifugi non rassicuranti:

tutte non si sa se disegnate dalla corrosione dell’acqua o se dall’acqua

cancellate - e ne resta qualche traccia - dei rilievi, delle figure

e decorazioni che in tempi immemorabili recavano. Alcune sono

sovrastate dalle cupole rosse di San Giovanni degli Eremiti, altre

da presentimenti di giardini, di agrumeti. I tempi slittano, si

intersecano, trovano rispondenze, trasparenze, fusioni. In uno

stesso quadro, la luce dà l’illusione di mutare, di star mutando:

e che ne ricevano la vicenda i colori, le forme. Grande

sensibilità, grande perizia.

L’anno dopo, la pittura geologica di Modica, il suo enigma marino,

conquista un vecchio innamorato della pittura, il mio amico Marcello

Venturoli (Galleria Incontro d’arte, maggio 1987). Già il titolo

della presentazione rivela un destino: “Dipingere il tempo”. E

poi Venturoli coglie alla perfezione i suoi punti di riferimento nel

“realismo magico” e nella “metafisica”; e infine riesce a

avvertire nel futuro del pittore una intenzione “più ‘astratta’

e pura”.

Non è pittore limitato e limitante, se la sua area di elaborazione

è volta verso gli esempi che ho detto, incombe sulla sua pittura la

nobile aura del Museo, quel far classico, che ha sovente esercitato

nei pittori di ieri una pressione negativa, e in quelli di oggi

quasi uno sgomento, specie quando questi non si piegano agli

svolazzi e ai chiaroscuri, alle calligrafie e alle simmetrie degli

“anacronisti”. [...] Si tratta di una pittura minuta eppure

trasparente, fuori dalle larghezze di imbastitura di chi si è

formato sugli impressionisti, eppure armoniosa nel tono, solitamente

fra gli ocra e gli azzurri come se il quadro fosse stato vissuto dal

principio alla fine non sub specie grafica ma cromatica.

Ancora un anno, ed è destinato ad arrivare il paladino di ogni

metafisica: Vittorio Sgarbi, ferrarese (tutti i ferraresi sono matti

o geniali, certificò Giorgio de Chirico). Presenta la mostra

organizzata dalla Galleria La Tavolozza (Palermo febbraio 1989) con

un titolo, L’ammodicazione del sogno, matto o geniale come lui.

È difficile sottrarsi al fascino dei suoi quadri azzurri e

infiniti, perché lui insiste su diversi luoghi comuni della nostra

psicologia e della nostra cultura: il risultato mantiene un

carattere di profonda originalità. Certo noi vediamo ciò che

sappiamo, ma la forza dell’arte è la conservazione dello stupore

del quotidiano, della capacità di meraviglia, principio maturato

nell’estetica barocca: “è del poeta il fin la meraviglia”.

Noi restiamo stupiti di fronte ai risultati di Modica. Anche se la

meraviglia non è nell’eccesso, nella mostruosità, nelle

deformazioni. Dunque Modica passa indenne attraverso il mito del

sogno, della luce mediterranea, della metafisica, del surrealismo.

Guardiamo e troviamo un mondo che in qualche modo ci appartiene:

anche la classicità della Sicilia, la tradizione della Magna

Grecia, i templi, il mare, e poi perfino gli ammiccamenti alle mode

letterarie incrociati con il fascino delle proprie antiche radici.

In un dipinto come la Terrazza di Pessoa vediamo un balcone sul mare

con le piastrelle sbrecciate come sarebbe, come è, in un palazzo di

Palermo, in una gattopardesca dimora. Ciò che preme a Modica è

evocare, alludere a un intero mondo con limpidi frammenti di

visione, smuovere stratificazioni di pensieri, ed emozioni sepolte,

o forse mai a noi appartenute, ma che egli ci fa credere nostre.

Lo vogliamo dire? Ormai les jeux sont fait. Un pittore ha

conquistato un suo microcosmo e soprattutto ha intuito come

dipingerlo; d’altra parte (difficile che le due cose vadano

insieme), un pittore ha trovato qualcuno che lo capisce, e anzi una

critica molto ricettiva e autorevole. Dal 1985 lo seguo anch’io,

ma i tempi non sono maturi perché parli del suo lavoro.

AUTUNNO 1991: INTERMEZZO

Le stanze inquiete

Il testo che segue accompagnava una mostra antologica che si è

tenuta a Aosta, Giuseppe Modica. Le stanze inquiete, Tour Fromage,

12 ottobre 1991-12 gennaio 1992. L’ha voluta Janus, ed era

accompagnata da un ermetico repertorio di simboli costruito da

Modica sulla falsariga del mio dizionarietto.

Un pittore che dipinge pittoricamente. Una tela trasparente e

luminosa che cattura alcuni luoghi e alcuni oggetti della memoria o

della cultura. Una operazione di pura pittura che si appoggia a uno

spazio particolare (la Sicilia) e a un tempo particolare (la

memoria). Una pittura che ha qualche parente (de Chirico e Savinio)

e qualche avo (Piero della Francesca, Seurat). Un uomo paziente, che

sa ridare al tempo il suo giusto significato (orientale, islamico) e

allo spazio il suo giusto luogo (quell’isola come inconscio

privato e collettivo).

Ho conosciuto Modica attraverso Bruno Caruso. Era nel 1985: quel

pittore di spazi prospettici deformati, di accentuazione coloristica

e formale mi sembrava ancora alla ricerca d’una sua sigla. Ho

accettato di scrivere per la sua pittura nell’estate scorsa. E

nello spazio di pochi mesi ho visto chiarirsi la sua pittura fino

alla perfezione attuale. Un ricercatore, quindi, di idee e di

accostamenti giusti, divenuto pittore di pittura.

Quelle forme e quegli oggetti esibiti sulla tela, quei luoghi e

quegli spazi si sono rifusi nel lavoro pittorico. E mi dànno oggi

lo spunto per un dizionarietto pittorico. Nove lemmi, tanto per non

chiudere il discorso, ma per lasciare i problemi quello che sono:

problemi. Come tanti altri nel passato e pochi nel presente, Modica

continua a domandarsi il perché delle cose finché queste ci

saranno; e continua a fare pittura proprio perché continua a

domandarsi il perché delle cose...

ARTIFICIALE Arte fatta ad arte, e quindi artificio. Un microcosmo

coniugato al passato. Il quadro di oggi si rispecchia nella tela di

Savinio e de Chirico, ma anche nel muro di Piero o nella tavola del

Giambellino. Tutto è vero, ma tutto diventa finto, coniugato al

passato o proiettato sul futuro. L'obiettivo dell’arte rimane, con

tutti i suoi codici misteriosi, l’arte stessa.

In una serie di quadri, una donna è una statua o ricalca l’orizzonte

di un’isola lontana. In un’altra serie, una cava sicula si

rispecchia in un baratro, o si identifica con un bagno misterioso.

Accanto al paesaggio (antico), c'è sempre un oggetto (di oggi) che

raggruma l'immenso in un attimo di forma.

GEOMETRIA Ha avuto un periodo iper-realista, Modica; e ne ha avuto

un altro astratto-geometrico. Anche a non saperlo, risulterebbe

chiaro davanti a un gruppo di quadri 1991. Chiaro e distinto,

scompartito e ripartito. Il cielo e il mare e la terra; ma anche le

quinte e gli spaccati e il fondale. Precisione e geometria (araba,

forse). L'edificio, che più volte appare nei quadri recenti,

somiglia a quell'antico tempio palermitano in cui arrivano a

coniugarsi il cubo con la sfera. Anche la geometria viene ritrovata

nel tempo della memoria.

LUCE Luce diffusa, luce proiettata, luce fredda e calda, luce-colore

e colore-luce. La luce affocata del deserto, e quella opaca della

tempesta. Tramonto e alba, crepuscolo e mezza luce. Proiezione e

luce allo specchio... Tutte le possibilità della sorgente luminosa,

troviamo esplorate in un quadro di Modica. Luce fiamminga e luce

olandese, luce di Antonello e luminosità di Piero della Francesca;

luce tendente allo scuro di Stomer e luce tendente al chiaro di

Vermeer. La luce della luce della luce ...

MEMORIA Avere una terra per memoria: idea lontana di Mazara del

Vallo. Il frutto e il fiore: zagare e lumie, fichi d’india.

Tornare a un luogo dove ritrovano un nome e cognome la dialettica

eterna della vita (Luigi Pirandello) e la pittura plastica e

chiaroscurata (Antonello da Messina, Caravaggio) la scultura

virtuosistica (Serpotta)... Lo spirito arabo si accavalla a quello

romano-imperiale. 1 dolci sono troppo dolci, i profumi troppo

profumati, le passioni troppo appassionate, la pittura

esageratamente pittorica. In quell’idea affocata (di Africa

desiderata) perfino il Colosseo che è a tre passi dallo studio di

Modica perde il connotato di romanità per diventare una ossessione

mediterranea...

MOBILI (NELLA VALLE) Il mobile è uno dei primi appoggi mentali

nella vicenda dell'infanzia: è un personaggio e un teatrino allo

stesso tempo. Chissà che anche nell’inconscio di Modica non ci

sia un terremoto come in quello del Metafisico? L’idea che un

frammento normale trasportato fuori del suo contesto arrivi a

diventare soggetto e non più oggetto. Il comò o il tavolino di

Modica si compongono negli specchi (rappresentati o mentali) come

modesta presenza vitale a confronto con la eternità della natura. E

con la sua cattiveria.

Il mobile accanto alle lastre dismesse del pavimento a ceramiche di

Caltagirone è povero, umano troppo umano. Ma è pur sempre a

confronto col cielo più azzurro e con la terra più ocra, col mare

più indaco e con gli intonaci affocati dal sole o dorati... Il

mobile rappresenta, a dire la verità, tutto l’ottocento che si

nasconde dietro a quel duemila che il pittore vorrebbe affrontare

sulla sua tela. E un personaggio che ha trovato il suo autore:

pirandellianamente.

NATURA MORTA Ovvero “vita silente” come volle chiamarla più di

mezzo secolo fa Giorgio de Chirico (come in inglese o in tedesco).

Le cose non sono morte ma quanto mai vitali: sono un rappel alla

memoria. Un segnale della deperibilità (vanitas vanitatum), ma

anche un brandello di eterno...

E il pittore si mette davanti a un frutto o una cosa, ambientandola

in un paesaggio, come nel primo mattino del mondo, ponendosi in

quell’enigmatico atteggiamento che si chiama creazione. Dipingere

un frutto nel suo corpo sensuale, designare l’ora attraverso l’ombra,

collocarlo nell’effimero quasi eterno del paesaggio: ecco lo scavo

a vista che si intravede in un quadro di Modica.

Oggetti che si somigliano, collocati in uno spazio che è quasi

sempre lo stesso. Per dire che forse il viaggio non è mai accaduto,

che è solo un surplace sulla memoria. Ha detto Mario Mafai mezzo

secolo fa: “Scoprire la realtà, accettare la realtà, impegnarsi

a non modificare la realtà. E nei confini della realtà trovare

ancora da illudersi, da sognare”.

SICILITUDINE Il bello di avere un paese è che, almeno, puoi

fuggirne via, aveva più o meno scritto Cesare Pavese. Dopo le orge

di internazionalismi, si è capito che le radici sono un fattore

positivo nella vita di un artista. Un paese è la scena dei primi

ricordi, è il palcoscenico del Rimosso; quasi il telone bianco. sul

quale si proietta la tragedia dell’infanzia.

Un paese come la Sicilia è doppiamente importante. Isola significa

“isolarsi”, e allora, “Sicilia”,può anche diventare il

doppio della ricerca, la metafora della riflessione e del pensiero.

È stato Leonardo Sciascia a parlare di “sicilitudine” nel bel

libro dedicato agli scrittori e cose della Sicilia intitolato La

corda pazza. E anche un pittore attivo nel 1991, può rifarsi a quel

vero continente percorso da tutti i popoli della terra, “sequestrato”

per alcuni, europeo per altri.

Emergono nei quadri di questa mostra l’orizzonte incerto di cielo

e mare, l’azzurro e il sabbioso, la spartizione della salina e il

vaso di coccio di Caltagirone, il blocco terreo della cava di tufo.

(“Vuote le mani, ma pieni gli occhi del ricordo di lei”, scrisse

l’esule Ibn Hamdis, citato da Sciascia). Ma attenzione, non sono

soltanto frammenti d’una propria vita vissuta, sono la parafrasi

di quello che sempre è stata la pittura.

Una volta hanno chiesto a Giorgio de Chirico se i suoi cavalli o i

suoi archeologi fossero un discorso classico, e de Chirico rispose

che no, che erano frammenti della sua Grecia e quindi semplicemente

della sua vita. Tutta qui la “sicilitudine” di Modica: quei

luoghi e quegli oggetti accuratamente esibiti sulla tela sono nient’altro

che l’esca della sua memoria, le spie del piccolo mondo conosciuto

al quale si aggrappa, sono il passato del suo presente.

La luce il giorno dopo -1999

cm. 160x120, olio su tavola

SPECCHIO Guardo La stanza dell’inquietudine

dipinto nel 1989. Su una parete, che è un mezzo fondale, è

poggiato un tavolo con uno specchio. In quello specchio si raddoppia

il nostro spazio: rispecchia un altro pavimento, uno stipite e il

mare all’orizzonte. Sulla destra, si prolunga la veranda verso un

mare: che è uno specchio. L’azzurro diffuso si placa come in uno

specchio, oscuramente. Il pittore ricava abilmente un quadro nel

quadro: un’altra rappresentazione che raddoppia il doppio.

E il quadro è tutto lì. In quella slittante presenza di una

assenza. Nell’enigma del non detto (ma rappresentato due volte).

In quei frammenti di mondo che, ritrovandosi, si perdono per sempre.

TECNICA Mi accosto a un quadro, Colosseo II, notando la liquidità

del fondo e la trasparenza dell’insieme. Modica mi chiarisce: “Volevo

accentuare il senso del pulviscolo atmosferico, quasi l’idea della

polvere sul lastricato, e quindi l’olio (essendo denso e corposo)

non si prestava. Allora ho cercato una materia diluita con l’acqua

trasparente che, raggrumandosi in una maniera irregolare (anche a

caso) potesse duplicare l’evento. Poi ho congelato questa materia

con un medium a base di cera, resina e trementina. Poi ho portato il

lavoro a compimento con successive velature”.

Non sembra di tornare indietro di settant’anni, e di trovarsi

nella bottega del Metafisico? Labor-oratorium.

ANNI NOVANTA

dieci anni di solitudine

La pittura di Modica si è conquistata in questo decennio un suo

circoscritto ma preciso luogo nella cultura pittorica italiana: un

pittore, come si dice con orribile termine del quale non conosco l’etimo,

“di nicchia”. Un decennio spietato, che ha visto la distruzione

meditata del più grande ente artistico italiano (la Biennale di

Venezia) e la sterilizzazione dell’altro ente (la Quadriennale di

Roma). Ormai lo Straniero governa i nostri enti e musei: anche nel

Rinascimento, quando c’erano occasioni di contesa tra stati vicini

si invocava, tanto per non sbagliare, un intervento estero...

Un decennio di post, trans, neo, ultra; un decennio di exploit e

performances, dove giustamente (Lui ha vinto) gli artisti più à la

page sono quelli che si occupano di media televisivi. Eppure ancora

una volta (come “l’amor mio”) la pittura non muore: si

nasconde in un convento o si concentra un lager, si ritira in una

cripta o si cela in un bunker, ma prima o poi è destinata a

riesplodere. È dolcissima, la pittura, ma non bisogna dimenticare

che è anche un bubbone implacabile e vendicativo, insopprimibile.

I critici continuano ad accompagnare con intelligenza l’opera di

Modica che si precisa in senso sempre più “astratto” (profeta,

Marcello Venturoli), sulla base concreta della memoria. La

lontananza delle saline di Marsala e degli orizzonti di Mazara del

Vallo, l’assenza dei paesaggi mare-cielo, diventa più incombente

e implacabile per chi ha scelto, per la sua centrale creativa, la

distanza.

Mi piace iniziare la rassegna del decennio con una felice

congiunzione: all’inizio degli anni Novanta Modica incontra

Antonio Tabucchi. Uno dei più grandi favoleggiatori del nostro

tempo scrive per Modica un racconto (vogliamo chiamarlo così?)

pubblicato in una deliziosa plaquette da Franco Sciardelli (Milano

1993). La sua pagina racconta Le vacanze di Bernardo Soares, con l’eco

del mare, la coscienza del vuoto, il sapore della lontananza.

Nel 1991, ricordo una pagina di Dario Micacchi (nel catalogo della

mostra al Museo Pepoli di Trapani), onesta come era Dario, un

innamorato della pittura che per doveri d’ufficio doveva anche

occuparsi di cose sgradite. Conferma che Modica appartiene alla

razza di quei pittori che non guardano il paesaggio che hanno

davanti, ma continuano a ruminare quello che hanno dentro. È il suo

enigma.

Si tiene nel dicembre 1995 un seminario curato da “Cosa Freudiana”,

il gruppo psicanalitico lacaniano. Intelligentemente, Giuseppe

Modica pittore, viene chiamato a tenere una relazione accanto a

psicanalisti e specialisti di vari settori dell’antropologia. E

dice cose nette come un cristallo.

Che cosa è per me la pittura? La pittura è il linguaggio della

riflessione che dà forma-corpo alla memoria e all’immaginazione.

Non mi diverte dipingere effettuando una presa diretta sulle cose.

Lavoro bensì sulle tracce e sulle impronte del sensibile che hanno

impressionato la mia coscienza e la mia memoria. La mia è una sorta

di memoria mediata dalla riflessione ed è proprio attraverso tale

meditazione che le varie immagini-tracce del mio inventario si

cristallizzano e strutturano in corpi, ognuno con relativi ed

opportuni pesi specifici e le relative “distanze psichiche”.

Abbiamo un corpo delle cose, un corpo della figura umana: ma anche l’aria

e la polvere hanno un loro corpo.

Come con l’avanguardia storica anche il tempo ha acquisito il suo.

Questa riflessione sui dati della memoria ha bisogno di tempi lunghi

prima di svilupparsi e trasformarsi in qualcosa di permanente e

convincente che mi induca ad avventurarmi nell’impresa pittorica.

Un anno dopo Marco di Capua insiste sul tema dello specchio, nella

presentazione di una mostra nella Galleria Appiani (Milano

maggio-giugno 1996). Alfredo Paglione ha cominciato a interessarsi

del suo lavoro già dopo la mostra di Aosta (1991). L’esordio del

critico è fulminante: c’è ancora posto per la contemplazione in

questa epoca che si divide equamente tra televisore e computer, in

un tempo nella quale le trame del Brutto sembrano (ma sembrano

soltanto) aver vinto.

Solitamente gli artisti, da un’iniziale ricerca di

difficoltà, di complessità, finiscono con l’orientarsi verso non

so quale naturalezza, una sorta di semplicità che placidamente li

risolva annullando fatiche, rovelli, sforzi. Modica sta

capovolgendo, per ciò che lo riguarda, questo atteggiamento. Non lo

contenta più quell'assurda, fantastica razionalizzazione di spazi

luminosi che prima legiferava sui quadri. Tanto che, per esempio, la

vocazione intellettuale, concettuale della sua pittura pare perfino

torcersi verso il proprio contrario, convertendo al rigore, all’ordine

tutto ciò che prima gli sfuggiva. Giuseppe è così arretrato nelle

stanze: l’aperto ora lo vede come di straforo. Desidera l’ombra

degli interni. Accetta il provvisorio, l’intrusione di elementi

spurii, macchie, aloni, segni indecifrati. Ora il tema della

corruzione, di quest’opaca gloria del tempo che sopraffà lo

splendore delle materie, non è più solo presentita come una

minaccia o un destino solo potenziale, ma è fisicamente espresso,

otticamente evidente, preponderante.

E poi ci sono questi specchi che moltiplicano angoli, scorci,

traiettorie (per Modica la pittura pare essere diventata uno

strumento di puntamento, di mira) ma anche questo senso di

abbandono, di vuoto, di disfacimento lussuoso. Non era in un gioco

di specchi che il Principe di Salina, durante il ballo in casa

Ponteleone, intravedeva la fine di un mondo e la propria?

Subito dopo, un intellettuale eccentrico (lo amo molto) come Giorgio

Soavi, scrive una meditata paginetta, su “Il Giornale” (28

maggio 1996; aveva già scritto su questa pittura nel 1989). Oggi

rileggo quella paginetta liquida e mediterranea che somiglia a uno

di quei personaggi acquorei che si manifestano nei quadri di Savinio

e si identificano con il “Signor Mare”. Chi ha amato la pittura

dei Dioscuri sembra il più adatto anche per comprendere la pittura

di questo siculo ingenuo e allo stesso tempo testardo. Sono

costretto a ripresentare quella paginetta senza tagli, tanto è

perfetta.

L’unico mare che mi è entrato in casa, proprio fisicamente

entrato in casa, è quello dipinto da Giuseppe Modica, siciliano di

Mazara del Vallo. Dove sono stato, un po’ di corsa, quando ero in

Sicilia per scrivere e fare fotografie per un libro su Renato

Guttuso. C’erano tante barche da pesca, tantissime cassette per il

pesce appoggiate ai muri delle case intorno al porto: e dei

pescatori ai quali, sono certo, l’acqua del mare non sarebbe

certamente entrata in casa perché avevano ben altro da fare che

guardare quadri.

Questi dipinti da Modica negli ultimi anni che sono quelli di adesso

mi sembrano ancora più dentro casa di quelli che avevo amato una

decina di anni fa. Perché in quelli il mare era visto da lontano,

da uno che sta affacciato alla finestra, o si cuoce al sole quando

sta in terrazza e laggiù c’è il mare. Scrissi che, nella

lontananza delle architetture che si ergevano come contrafforti, per

sorgere dal mare come muraglioni di una difesa dal nemico, avevo

visto una fortezza Bastiani, quella del Deserto dei Tartari di

Buzzati. Sul mare.

Adesso Modica si è tirato dentro casa per far arrivare le

rifrazioni che gli specchi possono dare di quella doppia vita che

sta fuori, laggiù dove si vede sempre l’acqua azzurra del mare e

l’azzurro dei pavimenti, delle mattonelle, e dei riflessi che la

luce del giorno dà, infilandosi come una lama, nel costato di chi

guarda. Che bei corpi vedo, oltre alla forma delle stanze che gli

fanno da supporto: corpi femminili ben disegnati, e ben dipinti.

Cosa non più facile visto che la pittura, l’arte della pittura,

sta trascurando, come si fosse pentita di aver tanto guardato, come

è fatto un corpo di donna, e non ha più la cognizione di quello

che si lascia guardare per lasciarci di stucco. Io, lo confesso,

sono ancora attratto da come è fatto il corpo di una donna anche

nei quadri; da come sta disteso, sempre nei quadri, il mare, quando

la sua acqua è ferma immobile come se nessuno stesse remando

laggiù in fondo: ma se una finestra, o uno specchio, mi riflettono

la vita di una stanza, mi sento ancora meglio. Bei quadri, belle

somme di architetture, bei ricordi che stanno nella testa di

Giuseppe Modica il quale, per nostra fortuna, quando ha dei ricordi

netti, li dipinge per farci stare in casa. Davanti all’acqua.

Quella che, silenziosamente, mette i piedi nelle nostre case.

Salina a Mozia con riflesso - 1998

olio su tela, cm.80x100

Il 1997 segna una tappa importante per il nostro

pittore. Un libro grande e molto curato, edito da Marsilio a cura di

Marco Goldin, presenta i suoi quadri più belli accompagnati da

alcuni amici come Guido Giuffrè e Claudio Strinati, in occasione di

una mostra antologica presso la Casa dei Carraresi a Treviso. Il

pittore di miraggi e del desiderio mi sembra che abbia trovato una

sistemazione quasi definitiva. Scrive Guido Giuffrè:

Lo specchio che appare nella stanza del 1989, e da allora

innumerevoli volte, non altera la realtà ma ne prolunga, oltre l’aspetto,

un modo d’essere segreto, quasi una seconda natura: più che

rispecchiare il mondo, esso gli trasferisce le sue coinvolgenti

malie. Si diceva che l’immagine riflessa non altera quella reale:

ma un’alterazione, sottile e determinante, è intanto l’assenza

del pittore dall’immagine speculare, che pure è quasi sempre

disposta frontalmente. Più che dato fisico immotivato e

inspiegabile quell’assenza è sostanza poetica. Là dove dovrebbe

apparire l’autore, campeggia, aleggia appunto la sua assenza, e il

mistero ne ridonda a tutto lo spazio; di più, l'assenza - non

soltanto del pittore - diventa caratteristica primaria, segnatamente

nella pittura dell’ultimo decennio, la sua più alta. Persino

quando nel diafano riflesso sembra primeggiare un nudo di donna, non

più pietrificato ma pudicamente sensuale, anche allora l’assenza

coagula nello spazio che lo circonda: il deserto lunare di una

volta, freddo e inaccostabile, ora al contrario è invitante,

assolato, ma pervaso di invincibile solitudine, incolmabile,

quietamente, dolcemente disperante.

Dall’alto del suo osservatorio antico, uno storico dell’arte,

Claudio Strinati, vede cose che altri non hanno notato. Soprattutto,

una particolare situazione che il pittore moderno si è scelto: la

costrizione a un limitato luogo di creazione e a una tematica sempre

più ristretta. L’artista barocco si misurava con il cosmo, il

pittore moderno si restringe al microcosmo, dove pure tutto torna

ogni giorno a accadere. In una sorta di prigione, sa riscoprire la

luce della verità.

Modica sta dentro la sua stanza e da lì osserva. Nel suo lavoro c’è

una logica analoga a quella della Finestra sul cortile di Hitchcock:

per quanto ci si possa sporgere, sforzandosi di guardare oltre il

limite consentito dalla finestra della nostra camera, non sarà

possibile allargare il campo visivo nemmeno di un millimetro. Cosi

è, e cosi resta.

Certo si potrebbe cambiare luogo di osservazione ma non in un’idea

estetica. L’arte può ben essere una costrizione e, anzi, spesso e

volentieri lo è.

Del resto non è strano. Se si crede alle possibilità dell’arte,

si deve credere anche alla necessità dell'arte stessa e l’idea

della necessità confina quasi con quella di costrizione, senza

nessun contrasto con il principio, certo irrinunciabile, della

libertà delle idee, perché queste costrizioni sono creazioni,

appunto necessarie, dell’artista e non c’è migliore libertà di

quella che ci siamo imposta.

Non è certo monotona la serie serratissima dei dipinti che Modica

è venuto costruendo negli anni, ma è evidentissimo come, tutti

insieme, questi dipinti rendano l’idea di un diario visivo, dove i

temi si accumulano, si confrontano, si integrano.

Segnalo anche un dialoghetto di tono leopardiano che il mio vecchio

amico Janus ha premesso a una mostra torinese (Manini Arte, novembre

1998). Dietro lo scherzo letterario, si cela una rilettura molto

approfondita di un mondo letterario e pittorico allo stesso tempo,

una pittura ormai solida come un cristallo ovvero coagulata come

quei trapanesi coralli che aggregano complesse biologie.

Visitatore - Quali sono i risultati di questa operazione?

Critico - La trasfigurazione alchemica della materia, prima di

tutto. Il quadro ha una funzione magica; è un gioco di specchi, di

luci, di emozioni, di rifrazioni. L’immagine è racchiusa dentro

una specie di bacheca di cristallo che la protegge da ogni

contaminazione, Lei vede stanze, aperture, porte, finestre,

frammenti di architetture, spazi che si aprono e si chiudono,

sipari, pavimenti colorati, corridoi: c’é in ogni quadro una

piccola parte dei mondo invisibile.

Visitatore - Il suo pittore non vorrà per caso spaventarmi?

Critico - Vuole invece rassicurarLa. Ogni suo quadro è un’isola,

ma a differenza delle isole reali, che normalmente stanno ferme in

mezzo al mare, le isole di Modica viaggiano nello spazio. Sono isole

volanti che si spostano da un punto all’altro dei nostro universo;

sono, certo, isole mediterranee, ma possono anche essere nordiche.

Sa, quella luce impalpabile, di cui Giuseppe Modica è un maestro,

è una luce universale, può essere tropicale o crepuscolare,

incandescente o glaciale, è una luce fatta anche di pensieri e di

ricordi. Modica è un pittore che scava nella memoria. Anche se

dipinge solo una piastrella su un pavimento o una parete o una

pianta, in ogni sua forma Modica va sempre un po’ indietro nel

tempo, rievoca sensazioni ed avvenimenti che si sono verificati

secoli o millenni prima,.

Visitatore - Mi pare di capire che potrebbe essere un pittore un po’

esotico.

Critico - Questa faccenda dell’Oriente non è molto distante dai

quadri di Modica. Vi è questa componente visionaria, e qui siamo

arrivati nel cuore del problema: Modica è sicuramente un pittore

dalla forza onirica, un pittore che starebbe bene sul lettino di

Freud ed allora apparirebbe un po’ meno serafico di quanto non sia

solitamente interpretato. Noi siamo d’altronde intrisi di Oriente.

Tutta la nostra letteratura è piena di suggestioni orientali:

basterebbe partire da Marco Polo, toccare la novellistica italiana

dei Duecento e dei Trecento e secoli successivi, arrivare al Boiardo

ed all’Ariosto, farci incantare dalle favole di Carlo Gozzi e

perfino in parte dal Goldoni, arrivare al De Amicis e trascurare per

ora D’Annunzio che è sicuramente lo scrittore più orientalista

che noi possediamo.

Per tornare all’inizio di questo capitolo, preciserei che Modica

ormai ha il privilegio di aver individuato diversi compagni di

strada che hanno compreso la sua pittura per quello che è:

concentrazione sulla memoria, e quindi (così parlò il Metafisico)

sulla “solitudine dei segni”.

1999, PRIMAVERA

Elogio della bellezza

Il testo che segue è stato scritto per il catalogo della mostra De

Metaphisica, che si è tenuta tra il 29 aprile e il 30 giugno 1999

nella Galleria Appiani di Milano, prima di una serie di mostre

dedicate alla Bellezza. L’opera di Modica figurava accanto a

quelle di Guarienti e Ferroni, Paolini e Mariani, Bonichi e Luino,

Iudice e Cardi.

Quando un amico mercante (‘illuminato’ mercante) mi ha esposto

il suo progetto di dedicare un anno di mostre alla Bellezza, ho

accettato con entusiasmo pensando che era giunto il momento di

esporre una mia idea trentennale: che la bellezza è metafisica o

non sarà. Il passo dimenticato di un eccentrico illuminista ha

rafforzato le mie idee sulla perfezione e sulla vitalità della

bellezza: sulla sua divinità.

“La bellezza è la perfezione della materia secondo il nostro

concetto: mentre il solo Dio tiene l’attributo della perfezione

per proprietà, così la bellezza è qualità divina. A misura che

una cosa contien più bellezza ella sarà più spiritosa: la

bellezza è l’anima della materia come l’anima dell’uomo è la

causa del suo essere; così è ancora per così dire la bellezza l’anima

e cagion dell’essere delle forme, e tutto quello che è senza

bellezza è morto per noi. La bellezza chiama ognuno a sé, perché

è della natura della nostra anima; quello che si volta verso lei la

trova, e la vede, perché ella è il vero lume di tutte le materie,

e il simbolo di Dio stesso”.

Così parlò Giacomo Casanova.

Il secolo XX si è aperto con l’intuizione psicologica e

relativista di un pittore. Giorgio de Chirico forse inconsciamente,

ripropone le fresche teorie di Freud e Einstein. Vedere la realtà

ma andare al di là della realtà; studiare il corpo fisico del

mondo, ma individuarne la metafisica. Non avrà torto André Breton,

inventore del Surréalisme, a sceglierlo come padre.

Giorgio de Chirico ha avuto immediatamente imitatori e seguaci.

Cambiando stile, quella sua prima intuizione muta volto ma resta

sostanzialmente intatta: la critica lo biasima ma molti pittori lo

capiscono. E oggi? Credo di individuare nell’opera di pittori più

o meno giovani il germe di quella rivelazione: ancora inoculato e

attivo. Il secolo XXI si apre (opinione di M. F. d’A.) con Giorgio

de Chirico e l’idea metafisica. Il fantasma della Bellezza torna a

percorrere l’Europa.

E allora si è imposta la necessità di tramutare una idea radicata

(ma labile) in una mostra. Un gruppo di pittori convinti che “arte”

coincide con “artificio”, e che è indispensabile dipingere la

realtà, a patto che sia irreale. È stata pensata da molti anni la

mostra di oggi: un gruppo di pittori che si richiami alla metafisica

e si imponga di continuarne la inquietante filosofia. O meglio,

forse è vero esattamente il contrario: è proprio la conoscenza di

questi artisti ad avermi spinto a comprendere meglio il loro vero

padre, Giorgio de Chirico.

“Ogni buona idea è stata già pensata: bisogna soltanto cercare

di pensarla un’altra volta”: è forse una citazione da Borges?

No, sono parole di Goethe, un ermetico neoclassico che sapeva

scoprire il romanticismo. Dipingere le cose per disseccarle alla

ribalta e spremerne qualcosa che ne rappresenta forse l’anima.

Vedere il veduto, pensare il pensato, immaginare l’immaginato:

proprio nel senso del divino Borges. Trasformare l’immagine in

mondo vero e il mondo vero in immagine, con l’antico trucco di chi

sa bene che la radice di ‘arte’ è ‘artificio’, e che il

compito sublime del pittore moderno (cioè futuro) è quello di

comunicare la sua personale-intima idea come un dogma. Metamorfosare

il Veduto in Visionario.

Quasi tutti i pittori presenti nella mostra di oggi dipingono

soggetti naturali, ma solo in apparenza. Spesso si nasconde il mito,

dietro queste figure in un interno spesso c’è un significato

nascosto nella, apparentemente innocua, presenza della natura.

Questo atteggiamento mentale viene ancora dal metafisico (aveva

scritto in Hebdomeros: “Ebdòmero non poteva essere del parere di

quegli scettici che trovavano tutto ciò una favola e pretendevano

che i centauri non fossero mai esistiti, non più dei fauni, delle

sirene e dei tritoni”). In pratica, il mito non è una idea

letteraria ma una operante realtà.

È ridicolo inventare l’America per chi sa semplicemente

scoprirla. E così è inutile rifare le esperienze già fatte, ma è

essenziale proiettare sullo schermo dell’opera la complessità del

proprio Profondo ma anche la profondità del tempo dell’arte. E

così questi pittori ci parlano soltanto e assolutamente dello scavo

del proprio io, ma lo fanno per interposto linguaggio. Così come,

saggiamente, sanno che è sciocco rimuovere antichi complessi e

problemi. L’enigma e la malinconia, la “sezione aurea”, la “grossezza

dell’aria” la “divina prospettiva”, la metafisica...

Viaggi nel mondo cosmopolita delle mostre, viaggi nel tempo della

storia dell’arte. Tutti questi pittori sanno che l’arte è già

esistita (ce ne è stata anche troppa!) ma l’essenziale è poi la

rivelazione, sul foglio o sulla tela, del proprio io e del proprio

inconscio, del proprio super-io. Della propria esperienza totale che

sceglie la pittura come effimero specchio.

Un giovanotto siciliano: silenzioso e modesto, ma in realtà

sicurissimo del suo lavoro. Me lo ha segnalato Bruno Caruso, un’altro

metafisico, durante i nostri discorsi svarianti tra i marmi antichi

e la Vanitas, tra il disegno graffiante e i Dioscuri. Era, credo, il

1985. I quadri di Modica erano allora meno risolti del suo pensiero,

ma subito dopo alcuni critici (ricordo Sgarbi, Soavi, Di Capua)

cominciavano a decretargli un certo successo, mentre qualche

letterato lo seguiva con passione (ricordo due grandi: Sciascia e

Tabucchi).

Mi attrasse la tavolozza di Modica, la sua idea di catturare la

luce, trovavo ancora poco motivata la sua iconografia (prospettive

sulla vertigine, scambi interno-esterno, geologie dantesche). Poi,

di colpo, compresi il suo lavoro, o forse il suo lavoro si precisò

intorno a tematiche più semplici, o forse la sua pittura si ridusse

all’essenza. Ricordo i tanti appuntamenti mancati, la mia

distrazione, le mie continue inadempienze. Ma quando arrivò

(secondo me) il momento, il testo su Modica prese corpo in pochi

giorni d’estate. Era stato l’amico Janus (complice di incontri

con Man Ray, un altro metafisico) a chiedermi un lavoro per il museo

di Aosta. La mostra si intitolò “Le stanze inquiete” e si tenne

nell’inverno 1991. Anche in quella occasione scrivevo un

dizionarietto per Modica, cercando di caratterizzare (senza

sforzarlo) il suo lavoro. Frasi e temi che oggi rileggo e

sottoscrivo.

Oggi Modica ha dipinto per questa mostra un dittico raffigurante

Mazara e Agrigento: una immagine antica e una moderna con lo stesso

taglio di veduta (visionaria). Ha dipinto l’eternità e il

momento, la civiltà e la barbarie. Ha dipinto un doppio fotogramma

di luce e di pensiero.

Una lettera di Modica.

Mazara del Vallo, 15 agosto 1998. […] Provo a scriverti qualcosa

sulle due opere in mostra. Per la realizzazione di questi due quadri

ho catturato certe precise immagini: una della città di Mazara e l’altra

dell’acropoli di Agrigento.

La prima è una visione in orizzontale dell’aggiomerato urbano

cresciuto dagli anni ‘60 in poi, dove spesso i palazzi nuovi si

sostituiscono alle vecchie dimore cancellandone le tracce. Ne viene

fuori una visione fantasmica, ambiguamente metropolitana, che si

protende sul mare come una immane chiatta.

La seconda è una visione dell’acropoli di Agrigento vista dalla

strada che da Palma di Montechiaro va verso occidente, nel tardo

pomeriggio. Un’immagine prelevata (col teleobbiettivo) qualche

anno addietro in uno dei miei frequenti giri estivi.

Ho usato il termine catturato proprio perché queste immagini sono

state letteralmente prelevate con un teleobiettivo. Andare al cuore

delle cose, prelevarle e portarsele via, per poi guardarle con

attenzione e rimeditarle (anche) a distanza di tempo. Anzi credo che

il tempo sia necessario per farle decantare, per depurarle dall’accidentalità

naturalistica, per poi poterle strutturare in forma pura. Colore -

luce - struttura.

E nell’interno dell’atelier avviene questo processo-avventura

della ricostruzione e della riorganizzazione del dato di memoria.

Una ricostruzione sperimentata e verificata attraverso diverse prove

e varianti che tendono a una messa a punto, a una sospensione che

dopo lungo lavoro si rivelerà inequivocabilmente definita e

permanente. È come se cercassi qualcosa che abbia una certezza

definitiva capace di durare nel tempo e di rivelarne una verità

interna e segreta. Qualcosa (una visione) che non si esaurisce nello

sguardo, che non si smonti, sbricioli all’azione di esso; ma che

abbia la forza e la tensione interna che continua a vivere malgrado

l’implacabile azione devastante e destrutturante dello sguardo.

Ciò è pittura, qualità poetica di un linguaggio. Questa vita e

verità interna dell’opera è la sua bellezza, la sua

imponderabile enigmaticità metafisica. Questa tensione magnetica

che sta nel dipinto è misteriosamente segreta e indecifrabile. Non

c’è una ricetta o una regola fissa; ogni opera è un organismo a

sé stante con i suoi codici e i suoi meccanismi (segreti) che

variano di volta in volta. De Chirico diceva: bisogna trovare l’occhio

nelle cose, il demone...

Poi vorrei dirti qualcosa sulla memoria. Non si tratta di un

recupero nostalgico del passato, e se c’è una nota apparentemente

nostalgica che essa non tragga in inganno. Più che di nostalgia

penso che si tratti di dolente malinconia e inquietudine nei

confronti di un presente che ci rivela le impronte, le tracce

consuete di un passato che essendo irrecuperabile esiste solo come

imprescindibile fantasma della memoria. Come traccia originaria di

un percorso nel tempo (che ci appartiene). E poi è sulla tela,

sulla superfice del presente che questa memoria si reinventa per

interrogarsi e proiettarsi nel futuro.

Per quanto riguarda la bellezza, ritengo che un’opera sia bella

quando presenti una corrispondenza tra valore formale e valore

morale. Quando l’invenzione è pienamente incarnata con l’esistenza,

la rivela. E l’opera, in questi casi, si presenta a noi come una

sorta di ‘miracolo visivo’, una apparizione insostituibile e

necessaria. Penso che la bellezza sia riscontrabile nel binomio

metafisico invenzione - verità. […]

PRIMAVERA 2002

La pittura continua…

E sono di nuovo in via dei SS.Quattro. Devo far leggere il testo al

vecchio amico Beppe (chissà se apprezzerà la mia incursione nel

“privato”, in questo testo sulla pittura?). È sempre primavera:

soltanto che oggi sembra estate, mentre un mese fa era inverno. Lui

legge, e io mi guardo intorno.

Vedo su un tavolo le fotografie scattate dal pittore nei paesi suoi

l’estate scorsa, accanto ad alcune foto di un trapanese dell’Ottocento:

somigliano ai quadri appoggiati alle pareti; bisognerà pubblicarle.

Non so chi ha detto che il mondo è quello che vediamo ma che è

anche necessario imparare a vederlo. E come si fa a imparare?

Proprio allontanandosi da quel mondo, sforzandosi di mettere tra i

luoghi dell’infanzia e il presente un tempo e uno spazio infiniti.

Rivedo quel mar Tirreno che si riflette nei quadri di Modica; eterno

come il mar Egeo nei quadri dei Dioscuri. Ricordo che i luoghi di

Modica sono proprio come le “città invisibili” di Calvino, un

insieme di mondi che (mi disse così quando lo aiutai a illustrare

con quadri dechirichiani un testo per la rivista di Franco Maria

Ricci) quelle città esistono soltanto quando pensiamo dietro le

nostre palpebre abbassate. Penso che i luoghi di Modica coincidono

con la biblioteca di Babele: un mondo dove ogni copia è l’immagine

autentica (e viceversa).

Modica riflette, e riflette ancora, e dipinge quella sua replicata

riflessione. Leggo in una sua pagina poggiata sul tavolo, che un

giorno ha scritto in una rivista per studiosi dell’anima: “Lo

specchio è un diaframma che rileva e rivela la memoria. Lo specchio

cristallizza sulla superficie del presente le immagini che vengono

dal lontano passato”. È proprio vero: i pittori hanno detto anche

con le parole quello che si ostinano a dimostrare con i quadri…

E continuo ad aggirarmi nell’atelier. Scopro che le saline

somigliano (enigmaticamente) a Piramidi egizie, che il suo mosaico

di luci somiglia al mistero di Piazza Armerina, rifletto che le

incisioni non sono altro che la trama di una rete che vuole

catturare la luce. Bello, aggirarsi nell’atelier di un pittore:

proprio in questi giorni sto preparando il piano di una mostra che

metterà in scena il pittore nel suo studio: lo spazio della sua

vita, del sogno e della memoria, la scena dei complessi e il

teatrino della volontà creativa .

Vedo su una poltroncina un libro di Leonardo Sciascia, e penso a

quando veniva a trovare negli anni Cinquanta un poeta romano (Mario

dell’Arco, mio padre) con una ventiquattrore che conteneva una

bottiglia di Amaro Averna e due volumi di Mickey Spillane (“Questo

è per la signora; questi per il viaggio di andata e il viaggio di

ritorno”). Ricordo una foto molto tarda del suo studio: c’era un

quadro di Modica dietro la sua scrivania…

Il pittore ha letto quasi tutto il testo, e lo ha anche chiosato,

insieme a Carla. Non mi pare che gli dispiaccia…

Torno a guardare quel grande quadro dal quale sono partito, che reca

nel titolo un programma ambizioso quanto scettico: “inseguire la

pittura”. E ricordo una frase del grande Borges che ho letto da

poco: “Mi pongo in una situazione passiva e aspetto. Aspetto e la

mia unica preoccupazione è di mettere tutto in bellezza… Ho la

sensazione di ricevere un dono non so bene se dalla mia stessa

memoria o qualcosa altrui. E cerco di non intervenire troppo”. E

torno al grande quadro. Si inseguono le luci (vere e finte, calde e

fredde, verosimili e false), in questo quadro che sembra una

finestra, ed è invece una descrizione del tempo e anche una

parabola sul fare pittura.

Ma certo, la pittura devi inseguirla sempre, anche se finisce sempre

per somigliare alla bella Dafne: quando credi di averla finalmente

raggiunta, si trasforma sotto le tue mani in qualche altra cosa. E

allora l’inseguimento deve continuare…

Articoli collegati:

Giuseppe Modica a Mazara

del Vallo

Chi è Giuseppe Modica

La luce è la luce è la

luce

Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti da

fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui

Archivio

Attualita' |