| Il colore dei pugni

Antonio Carioti

Articoli collegati

Il colore dei pugni

Le mille facce del campione

Come si fa a scrivere un libro su Muhammad Ali - Cassius Clay senza parlare del

"match del secolo" che nel 1971 lo vide soccombere contro Joe Frazier, nel suo

primo tentativo di riconquistare il titolo dei pesi massimi, sul ring del Madison Square

Garden a New York? O menzionando appena la strepitosa rivincita del 1974, quando sconfisse

sorprendentemente a Kinshasa, in Africa, quel George Foreman che aveva polverizzato

Frazier? E' impensabile, dirà subito qualsiasi appassionato di boxe.

Eppure David Remnick, direttore della rivista "The New Yorker", l'ha fatto. Il

suo saggio "Il re del mondo", edito in Italia da Feltrinelli, si ferma in

sostanza al 1965, quando Ali era appena ventitreenne, con un breve epilogo (una ventina di

pagine) che riassume gli eventi successivi. Anche al rifiuto del campione di prestare

servizio militare in Vietnam, che gli costò la corona e ben tre anni e mezzo

d'inattività quando era al culmine della forma fisica, è dedicato uno spazio assai

ridotto, rispetto al clamore di una scelta che scosse l'America intera.

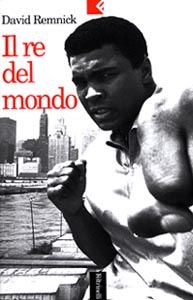

Il fatto è che, a dispetto del titolo e della stupenda copertina (altre foto sensazionali

sono all'interno), non stiamo parlando di una biografia del pugile più famoso di tutti i

tempi. Al centro del libro non c'è tanto la figura di uno straordinario atleta quanto il

problema del rapporto tra la boxe e la condizione dei neri americani, un nodo spinoso

giunto al pettine proprio in quella tormentata prima metà degli anni Sessanta.

Per questo Remnick dedica molte pagine ai due predecessori di Ali, anch'essi

afroamericani, ma entrambi diversissimi da lui e al tempo stesso enormemente distanti tra

loro. Ecco sfilare di fronte al lettore il mite Floyd Patterson: cattolico devoto,

ammiratore del presidente Kennedy, campione della causa dell'integrazione razziale, un

pugile fragile ed emotivo che doveva ogni volta combattere le sue paure prima di salire

sul ring. E sul versante opposto si staglia il profilo massiccio di Sonny Liston: ex

galeotto dalla vita disordinata e dal pugno micidiale, succube della malavita organizzata,

disprezzato dai suoi stessi concittadini di Philadelphia.

Insomma, il dottor Jekyll e il mister Hyde della boxe, il nero buono e il nero cattivo

impersonificati, il sogno e l'incubo americano contrapposti sul ring. Ma non siamo al

cinema, questa volta vince il male: Liston stronca Patterson al primo round per ben due

volte, prima gli strappa la corona e poi lo annienta definitivamente nella rivincita.

Nessuno lo ama, però non si vede chi possa contrastare la sua potenza devastante.

Per gli afroamericani e il movimento dei diritti civili è un colpo duro. Proprio mentre

si fa più aspra la lotta contro la segregazione razziale nel Sud degli States, il nero

più famoso d'America è un personaggio di cui certo non si può andare fieri.

L'attività agonistica è sempre stata uno dei maggiori veicoli di promozione sociale per

la gente di colore. E in questo quadro la boxe, ci spiega Remnick, occupa un ruolo molto

particolare. Si tratta dello sport virile per eccellenza, in cui la forza e il coraggio di

un uomo vengono misurati nella maniera più spietata. Ha dunque un valore simbolico

superiore a quello di qualsiasi altra disciplina. Per i bianchi è sempre stato difficile

accettare la superiorità dei neri sul ring.

Il primo campione afroamericano dei pesi massimi, Jack Johnson, era un personaggio

esuberante e ribelle, che venne osteggiato in tutti i modi e incriminato per la sua

condotta scandalosa. Risultava intollerabile, nei primi anni del secolo, la sua

predilezione per le donne bianche. E dopo di lui per lungo tempo i pugili di colore erano

stati emarginati, costretti a combattere tra loro senza poter competere per il titolo

mondiale.

Solo con il New Deal si sarebbe assistito all'apoteosi di Joe Louis, il "bombardiere

nero". La sua vittoria sul tedesco Max Schmeling, nel 1938, fu l'equivalente

pugilistico dei successi ottenuti due anni prima da Jesse Owens, con grande scorno di

Adolf Hitler, alle Olimpiadi di Berlino. Gli atleti di colore diventavano così i paladini

della democrazia americana nel confronto, anche agonistico, con il totalitarismo nazista.

Fu allora che il grande giornalista Jimmy Cannon definì Louis "un onore per la sua

razza, quella umana".

Parole bellissime ma cariche di cattiva coscienza, poiché pronunciate in un paese nel

quale la segregazione razziale pesava ancora come un macigno. In pista o sul ring i neri

potevano essere celebrati come l'orgoglio d'America, ma nella vita di tutti i giorni il

loro posto rimaneva nel ghetto.

A questa ipocrisia si ribella Clay, il ragazzo del Kentucky dalla lingua sciolta che

combatte con incredibile agilità, "volando come una farfalla e pungendo come

un'ape". Basta piegare la testa, basta subire il gioco dei bianchi, basta con gli

stereotipi del pugile nero "buono", desideroso di farsi accettare da chi

comanda, e di quello "cattivo", bestia feroce senza cervello. Con Clay sale alla

ribalta un campione fiero della propria stirpe, deciso a rifiutare l'identità impostagli

da una storia che altri avevano scritto per lui, fino al punto di ripudiare il suo

"nome da schiavo" e la religione cristiana.

Il monello di Louisville dalla parlantina pronta diventa così l'attivista islamico

Muhammad Ali, altrettanto loquace ma molto più duro da digerire per i bianchi. Un

afroamericano che non si fa condizionare dai mass media, ma al contrario sa sfruttarne

l'effetto amplificatore per affermare la sua prepotente personalità e mettere sotto

accusa la malafede dell'establishment. Una novità accolta con entusiasmo, per esempio, da

Eldridge Cleaver, ideologo delle Pantere Nere, nel suo impressionante libro "Anima in

ghiaccio" (Rizzoli, 1969).

Le brillanti vittorie di Ali su Liston e Patterson non sono solo eventi agonistici, ma

segnano un'autentica svolta culturale, di cui Remnick ricostruisce tutte le fasi con

estrema cura. Molto interessanti sono le pagine riguardanti i musulmani neri (o meglio,

come si definiscono loro, la Nation of Islam), al cui successo l'adesione di Ali ha dato

senza senza dubbio un contributo enorme.

Le credenze di quella setta appaiono assolutamente bislacche, soprattutto agli occhi di un

europeo. Si pensi all'idea di un'Apocalisse portata da una gigantesca nave spaziale a

forma di ruota, da cui decolleranno aerei destinati a bombardare l'intero pianeta fino a

lasciare in vita soltanto gli uomini giusti. Viene da chiedersi se si tratti di religione

o di ufologia. Ma la vera sostanza del messaggio è politica: i neri devono disfarsi di

ogni complesso d'inferiorità e capire che il loro vero nemico non sono i segregazionisti,

ma l'uomo bianco in quanto tale, bollato come "diavolo dagli occhi azzurri".

Difficile sottovalutare la portata eversiva di un simile razzismo alla rovescia, che in

teoria mina alla radice ogni possibilità di convivenza tra diversi. Se ne accorse Malcolm

X, anch'egli tra i protagonisti collaterali del libro di Remnick, che pagò con la vita il

suo dissenso dai vertici della Nation of Islam.

Eppure la società americana si è dimostrata in grado di metabolizzare anche un conflitto

tanto profondo e radicale. Oggi Ali, che ha preso le distanze dalla corrente musulmana

più estremista guidata da Louis Farrakhan, è un mito positivo universale. Nel 1996 venne

designato per accendere ad Atlanta la fiamma olimpica. E' stato di recente proclamato

atleta del millennio. E persino Wall Street, tempio del potere finanziario da cui i neri

restano quasi completamente esclusi, lo ha scelto per suonare l'ultima campanella di

apertura delle contrattazioni prima del 2000.

Nessuno gli rimprovera la sua posizione sul Vietnam, tanto più che alla Casa Bianca siede

un renitente meno coraggioso di lui come Bill Clinton. E tutti ne riconoscono la

grandezza. La lotta senza speranza contro il morbo di Parkinson, che lo sta riducendo

all'immobilità e al silenzio, ne rende ancora più toccante la parabola agonistica e

umana.

Con il suo addio ai guantoni, anzi già qualche anno prima, si è chiusa forse l'ultima

grande stagione della boxe. Lo stesso Remnick, che pure ne subisce il fascino, ammette che

uno sport così brutale "alla fin fine è indifendibile". Troppo alto il prezzo

da pagare anche per i grandi campioni come Ali, figuriamoci per le comparse del ring:

"Che dire - si domanda l'autore - degli aspiranti, degli avversari professionisti con

un ruolino di 47 vittorie contro 44 sconfitte, le orecchie deformate in modo permanente e

la mente confusa per sempre?"

Tuttavia proprio "Il re del mondo" ci suggerisce che il cammino degli

afroamericani verso il riscatto sarebbe stato ancora più impervio senza il pugilato,

perché nulla poteva essere altrettanto efficace come cassa di risonanza della loro

rabbia. Purtroppo la storia umana procede da sempre in mezzo a un groviglio di fango e di

sangue. E in fatto di crudeltà è di gran lunga superiore a qualsiasi sport.

Articoli collegati

Il colore dei pugni

Le mille facce del campione

Vi e' piaciuto questo articolo?Avete dei commenti

da fare? Scriveteci il vostro punto di vista cliccando qui

Archivio libri |