|

Il Terrorismo, la guerra

e il valore del sapere

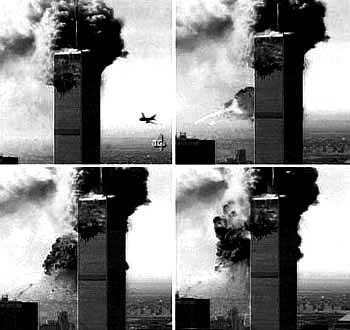

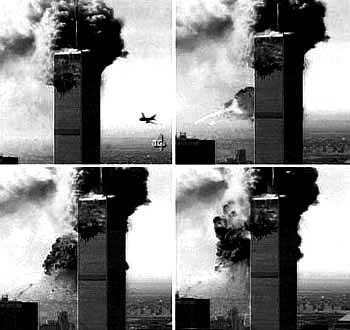

Gli attentati dell’11 settembre a New York e Washington hanno

modificato la nostra ordinaria visione del mondo, hanno portato

dolore, morte, danni economici, hanno suscitato indignazione,

hanno provocato una necessaria reazione armata degli Stati Uniti

e degli alleati. In poche ore siamo stati costretti a ripensare

molte cose della nostra vita quotidiana, per molteplici aspetti

(economici, sociali, politici, religiosi, psicologici etc.). È

un momento in cui occorre determinazione e sapienza nella risposta,

ma è anche un momento di sconcerto per milioni di persone.

Reset ha chiesto a studiosi di varie discipline di riflettere

sul loro sapere e di dirci quale contributo ritengono di poter

comunicare in modo che sia utile a tutti, per superare lo sconcerto,

per orientare la ragione, per aiutare la collettività a dare il

massivo vigore all’uso pubblico della ragione. Su questo numero

speciale di Reset www.reset.it

ospitiamo i contributi di studiosi ed esperti delle discipline

del sapere; dalla filosofia al diritto, dalla sociologia alla

storia delle religioni, dall’economia alla politica, il sapere

ci si presenta come occasione di riflessione per trovare risposta

alle domande e per porre nuovi interrogativi.

Vogliamo chiamare anche i lettori di Caffé Europa e di Reset ad

offrire un loro contributo, scrivendo a specialereset@libero.it,

per cercare di ragionare insieme sulla realtà che stiamo vivendo

e sugli sviluppi che ne possono nascere.

( Hanno collaborato: Elisabetta Ambrosi, Stella Bianchi, Mauro

Buonocore, Clementina Casula, Ettore Colombo, Ilaria Favretto,

Ingrid Fuchs, Michela Gentili, Barbara Iannarella, Chiara Rizzo.)

Serve un

piano Marshall contro il terrorismo

Daniele Archibugi*

La caduta del muro di Berlino doveva aprire una fase della politica

mondiale fondata sulla legalità, la democrazia e la cooperazione

tra i popoli. Bisogna impedire che la caduta delle Torri gemelle

non chiuda questa fase di speranza. Occorre uno sforzo politico,

etico e culturale gigantesco per conseguire questo risultato.

Tutti noi comprendiamo pienamente che i nostri fratelli e sorelle

americani si sentano oggi più insicuri, più vulnerabili e, soprattutto,

profondamente offesi nella loro vita civile. Bisogna rendere esplicito

che non è in corso una guerra del mondo contro gli Stati Uniti,

ma al contrario una guerra del mondo civile contro un gruppo isolato

d’esaltati assassini.

Quando il numero delle vittime è ancora incerto, oggi la preoccupazione

principale riguarda il futuro. Il nostro futuro non è nelle mani

di gruppuscoli di terroristi senza nome, ma in quelle di un Presidente

eletto democraticamente, di organi istituzionali (Parlamento,

Corte Suprema, ecc.), i quali negli Stati Uniti agiscono di fronte

ad un’opinione pubblica che dispone di un accesso istantaneo all'informazione.

A loro ci dobbiamo appellare affinché il mondo intero non ricada

nelle barbarie della lotta di tutti contro tutti.

L’obiettivo politico dei terroristi è uno solo: riportare il pianeta

in una sfera di paura, di diffidenza, di lotta tra civiltà e culture

diverse. Se vogliamo veramente sconfiggere i terroristi, dobbiamo

opporre una visione del mondo fondata sulla trasparenza, la fiducia,

il confronto tra le civiltà.

Noi europei possiamo svolgere un ruolo molto importante. Siamo

culturalmente vicini al popolo americano, e geograficamente ai

popoli arabi. Se oggi vogliamo aiutare il popolo americano, dobbiamo

riuscire a tramutare la sua (e nostra) legittima collera in azioni

politiche che non siano solo repressive e di breve periodo, ma

anche costruttive e durature. Siamo tutti consapevoli che non

si risponde al terrorismo con il terrorismo, ma poi, paradossalmente,

ben pochi prendono posizione quando si sente il Ministro della

Difesa della democrazia americana "non escludere" l'uso

di armi atomiche. Che cosa sarebbe l'atomica se non una risposta

terroristica, e con conseguenze più indiscriminate e letali, agli

atti di terroristi stessi? Come mai i governi europei non hanno

immediatamente ribattuto chele armi atomiche sono inutili per

combattere il terrorismo, ma che invece occorrono le indagini,

le polizie, i tribunali?

Come europei, dobbiamo oggi far riemergere la migliore tradizione

democratica del popolo americano, non metterci a ad applaudire

ogni volta che sono mostrati i bicipiti.

Negli anni successivi alla Seconda Guerra mondiale, gli Stati

Uniti hanno agito con grande saggezza nei confronti dei nemici

del giorno prima. Dopo aver liberato l'Europa dal fascismo, hanno

deciso di punire i responsabili con il Tribunale di Norimberga

piuttosto che con la rappresaglia. Ma hanno anche pensato anche

al futuro remoto, contribuendo in maniera decisiva a rimuovere

le cause della dittatura che si era affermata in Germania, Italia

e Giappone. Le istituzioni democratiche di molti paesi europei

devono molto al fratello americano. Tramite il Piano Marshall,

gli Stati Uniti hanno aiutato la ricostruzione economica, condizione

essenziale per il progresso delle istituzioni democratiche.

Oggi ci vuole oggi una reazione ugualmente coraggiosa, un vero

e proprio Piano Marshall contro il terrorismo, al quale partecipino

tutte le nazioni civili, e il cui onere sia sostenuto dai paesi

più ricchi.

Molte persone stanno discutendo su quali siano le azioni efficaci

per snidare e punire i colpevoli. Spero solo che si trovino i

diretti responsabili, e che questi possano il prima possibile

essere portati di fronte alla giustizia, di fronte ai parenti

delle vittime. Spero allo stesso tempo che non ci siano vittime

innocenti raggiunte dai proiettili e dalle bombe dei paesi democratici

solo perché si trovano incolpevolmente e inconsapevolmente accanto

ad un terrorista.

Mi permetto invece di indicare le azioni necessarie volte ad estirpare

le basi sociali del terrorismo.

Far entrare in vigore immediatamente la Corte penale internazionale,

cui affidare il compito di giudicare in modo trasparente e imparziale

gli individui responsabili di crimini contro l’umanità, inclusi

i reati di terrorismo.

Creazione di una Polizia internazionale, a disposizione dell’istituenda

Corte penale, dotata di intelligence sofisticata, volta a individuare

le basi operative del terrorismo.

Rafforzare i poteri della Corte di giustizia internazionale per

valutare l’operato degli stati e la loro connivenza con il terrorismo.

In particolare, richiedere alla Corte di giustizia un parere giuridico

prima che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU decreti la legittimità

dell’uso della forza contro gli stati.

Impegno della comunità internazionale al fine di risolvere il

conflitto tra Israele e Palestina.

Interventi finanziari al fine di eliminare i campi profughi, dove

le inumani condizioni di vita agevolano il reclutamento dei terroristi.

* dirigente Cnr

No alle semplificazioni

Laura Balbo*

La «domanda» verte sul possibile contributo di ciascuno (per come

in questi giorni elabora gli avvenimenti dell’11 settembre: e

questo lo facciamo tutti, sia dentro di noi, sia verso gli altri)

per «superare lo sconcerto, orientare la ragione, aiutare la collettività

a dare il massimo vigore all’uso pubblico della ragione». Io penso

sia essenziale aggiungere a queste un’altra finalità: quella di

«contrastare le semplificazioni».

Il mondo della politica e il mondo dei media hanno ragioni ben

ovvie, e comprensibili, che portano a «semplificare»; ed è a questo

che abbiamo assistitito. Ma proprio a questo «gioco» non voglio

stare, a questa modalità non detta ma così generalmente condivisa,

che ha scelto di offrire, in questa tremenda circostanza, una

risposta di rassicurazione e semplificazione.

Non accetto, né come «intellettuale» né come «europea»,

la prevalente lettura readymade che ci viene somministrata, non

accetto questo compatto coro di interpreti (troppo sicuri e rapidi)

di avvenimenti complessi. Come intellettuale, perché se riconosco

a politici e gente dei media le irrinunciabili ragioni del loro

semplificare, rivendico il diritto di non fare altrettanto (nei

confronti almeno di alcuni interlocutori,i miei studenti

per esempio; in alcune situazioni di dibattito più approfondito

e vigile; e in ogni caso in questi momenti, ancora tanto provvisori,

imprecisi). Come «europea», perché di fronte a eventi di portata

davvero mondiale (anche nel nostro immaginario: quando mai prima

ci era successo di avere davanti agli occhi nello stesso momento

lo spazio da New York a Kabul, la folla dolente nello Yankee Stadium

e le migliaia in preghiera nelle moschee dell’Afganistan, la sofferenza

e la paura e anche la rivendicazione di identità sia degli uni

che degli altri) non posso non tener conto del fatto che sono

«collocata»(positioned: il termine inglese è quello che mi appare

più preciso e utile) in questa parte del mondo -l’Europa,

l’Occidente- e non in un’altra; e che comunque si tratta, «the

west and the rest», occidente o islam, di «costruzioni»:

costruzioni sociali e culturali.

Dunque di fronte alla macchina di semplificazione che si è messa

in moto : appunto Occidente e Islam, noi vittime e loro

terroristi e fanatici, noi che siamo legittimati a definire

gli eventi per tutti, noi da cui dipendono le sorti del

mondo il contributo che si dovrebbe dare è di modestia, umiltà.

Alcuni, certo non tutti, di questo sentono la mancanza: e se non

fossimo, ancora una volta, in grado di prevedere e di capire;

se tutto di nuovo ci sfuggisse, poiché davvero la complessità

degli eventi mette in scacco la razionalità e la possibilità di

«governo» ?

Di fronte a tutto questo, provare ad essere intellettualmente

poco arroganti, segnati da ambivalenze e dubbi, e capaci di reggere

la non-semplificazione: è un contributo utile?

*Sociologa

Non è un

fantasma senza volto

Oliviero Bergamini *

“Niente sarà più come prima”, si è sentito ripetere in questi

giorni. Purtroppo, non è così. Certamente, a livello emotivo e

simbolico l’attacco alle torri gemelle e al Pentagono rappresenta

una novità sconvolgente, perché per la prima volta nella storia

gli Stati Uniti sono stati colpiti in modo così drammatico sul

loro territorio nazionale. La loro aura di invulnerabilità è stata

squarciata, e il senso di smarrimento che anche molti europei

hanno provato per questo testimonia la capillarità con cui l’idea

della “diversità” americana è penetrata nelle coscienze.

Indubbiamente, inoltre, gli attentati hanno posto il mondo di

fronte a una realtà inquietante: il fatto che all’interno della

nostra opulenta e compiaciuta società possano agire organizzazioni

terroristiche animate da un fanatismo irriducibile rispetto ai

valori “civili”, e capaci di sfruttare abilmente un misto di tecnologia

“bassa” (i coltellini usati nel dirottamento, i contatti personali

che sfuggono ai sistemi di sorveglianza) ed “alta” (i simulatori

di volo con cui i dirottatori hanno certamente provato più volte

lo schianto sulle torri gemelle.)

Queste novità, tuttavia non vanno estremizzate; non devono degenerare

in una psicosi, far pensare ad una nuova “era dell’insicurezza”.

Gli analisti militari, da tempo consideravano il terrorismo internazionale

una minaccia prioritaria. Esso ha una genesi, una storia, strutture

e modalità di azione che per quanto complesse sono ricostruibili,

e contrastabili utilizzando metodi adeguati. Non è un fantasma

senza volto, una creatura indistinta e demoniaca da combattere

con una crociata. È un fenomeno complesso e ramificato, ma come

ogni altro, umano, materiale, articolato in reti finanziarie,

operative, logistiche che possono essere colpite con un lavoro

sistematico e razionale.

Soprattutto, la “guerra contro il terrorismo” non deve diventare

l’occasione per ripetere errori di politica estera e militare

devastanti. In che cosa può consistere la “new war” proclamata

da Bush ? Bombardamenti di civili innocenti in Afghanistan e Iraq?

Improbabili azioni via terra? Il rovesciamento di un regime –

quello dei Talibani – che gli Stati Uniti hanno contribuito a

creare, da sostituire con un altro governo fantoccio ?

Le stragi dell’11 settembre dovrebbero stimolare un ripensamento

complessivo della politica americana, e indirizzarla verso un

approccio più razionale, informato, consapevole della grande complessità

degli elementi in campo, rispettoso delle sensibilità e degli

interessi dei popoli islamici. Solo questo, accanto a un riorientamento

complessivo dell’intelligence, potrebbe davvero rappresentare

un duro colpo per il terrorismo. Se negli ambienti militari la

sindrome del Vietnam è ancora presente (ma il cambiamento generazionale

nelle forze armate ne sta gradualmente indebolendo il ricordo),

in quelli politici essa pare praticamente scomparsa. Dopo la guerra

del Golfo e la caduta del muro di Berlino, gli Stati Uniti sembrano

di nuovo pervasi da una ottusa convinzione di poter “fare giustizia”

su scala globale; uno strano senso di onnipotenza, cui fa da schizofrenico

contraltare il nuovo senso di insicurezza e vulnerabilità. E così

tornano scene già viste per tutto il corso della Guerra Fredda;

una leadership politica che usa un linguaggio assurdamente totalizzante

(“giustizia infinita”), che assume unilateralmente impegni di

portata mondiale; che si crea da sé un problema di credibilità

ed è poi costretta a procedere sulla strada di un intervento militare

tanto massiccio quanto incerto negli obiettivi; che semplifica

scenari estremamente complessi e rischia di sopravvalutare le

forze effettive del “nemico”; che identifica i propri interessi

con quelli del mondo. Tutto questo, non appare cambiato dopo gli

attentati dell’11 settembre; e le conseguenze rischiano di costituire

la maggiore vittoria del terrorismo.

* docente presso l’Università di Bergamo, si occupa di storia

politica e militare degli Stati Uniti .

Cambia la

logica del confronto

Giorgio Bogi

La sinistra è di fronte ad una fase di politica internazionale

che sarà lunga e richiederà scelte e passaggi difficili. Dopo

l’attentato dell’11 settembre la popolazione ha bisogno di precisi

orientamenti, di fronte ad una condizione di incertezza, di paura,

che non ha precedenti negli anni recenti della nostra storia.

Il primo punto politico, allora, è che non c’è molto spazio per

sottili distinguo, per atteggiamenti prudenti, o per furbizie.

Serve invece ancorare il proprio atteggiamento politico ad una

posizione di grande chiarezza per poter esprimere un ruolo di

guida, di chiaro orientamento, appunto, che altrimenti sarà svolto

dalle forze della destra, e con esiti forse meno rassicuranti.

Per farlo occorre individuare il senso dell’attacco portato dal

terrorismo internazionale, l’11 settembre. Colpiscono, in quel

che è avvenuto, la spietatezza, la ferocia e la barbarie. Colpisce

la portata eccezionale dell’attentato alla sicurezza, alle regole

di base della convivenza civile, ai valori, anche economici, del

mondo cosiddetto occidentale. Ma ad una riflessione razionale

non può sfuggire che il significato che si svela dietro il salto

di qualità compiuto dal terrorismo è la disarticolazione di ogni

tentativo di stabilire delle regole condivise di governo della

situazione mondiale. Un problema che non riguarda solo gli Stati

Uniti e i loro alleati, né riguarda solo l’Occidente o le democrazie.

Il vero attacco è quello portato alle uniche regole politiche

conosciute su cui può attuarsi la speranza di governo della situazione

mondiale: quello che si cerca di fondare anzitutto attraverso

l’Onu, pur con tutti i suoi limiti, attraverso organismi internazionali

(Bce, Fmi, …) ma che passa altresì attraverso altre organizzazioni

sub-mondiali, a cominciare dall’Unione Europea.

Nel momento in cui ci si confronta, anche duramente, sugli effetti

della globalizzazione e sulle regole per governarla; nel momento

in cui si cerca di prendere atto del fatto che la diffusione e

la condivisione dei benefici della globalizzazione richiedono

forti interventi di riequilibrio a favore delle aree più deboli

del mondo, il terrorismo, questo terrorismo, cambia la logica

del confronto, esponendo al rischio di inaridire ogni terreno

di dialogo razionale.

Di fronte a questo tipo di attacco, e di pericolo, l’errore che

la sinistra non deve commettere è quello di rimanere incastrata

nella morsa tradizionale del condizionamento “pacifista” e di

quello “anti-americano”.

Se la risposta necessaria deve essere tesa a ristabilire la superiorità

di un confronto basato su regole condivise, non si possono avere

pregiudiziali rispetto al ricorso ad un intervento, certo non

di vendetta, ma comunque commisurato alla sfida e all’obiettivo

di ricostruzione delle regole e delle relazioni. Non è la guerra

per difendere i nostri confini, o i nostri consumi, ma lo spazio

di una speranza comune alla grande maggioranza dei paesi del mondo.

Le regole disarticolate dal terrorismo non coincidono con quelle

imposte da una “politica imperiale”, ma hanno la loro legittimazione

appunto come strumento disponibile di governo della situazione

mondiale: e per questo andranno rese sempre più efficaci. Il pregiudizio

“anti-americano” nel caso specifico non ha senso: gli Stati Uniti

possono aver commessi degli errori (e molte omissioni sono state

commesse da noi europei) nel governo delle crisi mondiali. Ma

non è questo che oggi può guidare le decisioni. L’attacco alle

Torri di New York genera una oggettiva destabilizzazione che colpisce

tutti: a cominciare dai paesi che possono riporre solo in una

soluzione, diciamo razionale, dei problemi mondiali, cioè basata

su regole, le speranze di crescita e di riequilibrio delle risorse.

E questo è un contributo della nostra cultura democratica.

Di fronte a questa sfida, la ratio effettiva della risposta non

è neppure la punizione dei colpevoli, ma la difesa di uno spazio

razionale di discussione e di soluzione dei problemi mondiali,

entro il quale i conflitti anche più duri possano essere formalizzati

e depurati della loro carica di violenza. È questo, più che il

connotato di barbarie diretta, che costituisce l’effettiva legittimazione

della lotta senza cedimenti al terrorismo.

*parlamentare ds

Europa, due

volte colpevole

Giampaolo Calchi Novati*

Quale che sarà l’impiego effettivo dei mezzi che sono stati esibiti

come se si trattasse di una parata militare e dei 100 e più paesi

i cui governi hanno compiuto l’atto rituale del riconoscimento

dell’“impero”, sarebbe un torto per il carattere virtualmente

illimitato della globalizzazione supporre che una chiamata alle

armi e una mobilitazione di queste proporzioni, all’intersezione

delle linee della geopolitica del futuro fra Medio Oriente, Asia

centrale e Cina, in cui conta soprattutto il modo di collocarsi

nel mercato, fra cooptazione e marginalità, sfuggano alle regole

generali e rispondano a motivazioni contingenti, per quanto drammatiche

e senza precedenti. È singolare che siano proprio i cultori della

Realpolitik, quelli che la praticano per interesse e quelli che

la invocano per paura di apparire obsoleti, a non cogliere i fatti

nella loro sostanza evocando i conflitti di ieri e miti abusati

come l’“antiamericanismo”. A confronto, è più aggiornato Berlusconi

con la sua tanto deprecata esternazione sull’arretratezza e illiberalità

innata dell’Islam, visto che una simile raffigurazione corrisponde

ai pregiudizi di una fetta della cultura politica e soprattutto

ai sentimenti e alle paure di vasti settori dell’opinione pubblica

in Italia e in Europa, disorientati dalle trasformazioni in atto

e insicuri della propria condizione.

Fra Est-Ovest e Nord-Sud il mondo dell’ordinamento bipolare, dotato

di un suo equilibrio, era articolato lungo frontiere “ideologiche”

che in qualche modo attraversavano i singoli paesi. Nel “nuovo

ordine mondiale” proclamato da Bush padre non solo non v’era più

posto per la dimensione Est-Ovest, essendosi dissolto il presupposto

dell’esistenza (e della “minaccia”) di nazioni o forze politiche

“antisistema”, ma anche la dimensione Nord-Sud perdeva di nettezza

dal momento che nessuna “rivoluzione” avrebbe più trovato sbocchi

credibili e solidarietà in uno dei due vertici del sistema. Si

era veramente chiusa una fase storica: la confrontazione globale

in un mondo diviso. Le conseguenze del collasso del blocco sovietico

non si fermavano alla scomparsa dell’antagonista degli Stati Uniti,

gettando le basi dell’egemonia dell’unica superpotenza superstite,

garante dell’unica forma “lecita” di accumulo e distribuzione.

Ferma restando la priorità assoluta della regione petrolifera,

proprio gli Stati dell’Est europeo sono assurti a principale terreno

di conquista del capitalismo, il boccone più succoso dell’allargamento

dei mercati rovesciando alla lettera l’esclusione di Urss e “satelliti”

decretata nel 1946-47 per incompatibilità con le regole del “mondo

libero”. E che destino aspettava la volontà di indipendenza che

i popoli e intanto le élites dei paesi dell’Asia e dell’Africa fuoriusciti dal campo coloniale

per effetto della decolonizzazione avevano coltivato e parzialmente

soddisfatto anche grazie al riferimento politico e comportamentale,

poco importa se reale o nominale, che offrivano il non-allineamento

e i modelli non-capitalisti?

Si poté intuire come si sarebbe assestato il sistema mondiale

quando nel 1990, senza soluzione di continuità con la fine della

guerra fredda, gli Stati Uniti - per “punire” Saddam Hussein reo

di aver invaso il Kuwait - dislocarono da Est a Sud l’armamentario

militare e propagandistico che era servito per il “contenimento”

dell’Urss e del comunismo. Nell’ottica dell’Occidente, deciso

a difendere i propri privilegi con tutti i mezzi, era comprensibile

il timore che l’accesso a beni che considera di sua spettanza

ovunque si trovino potesse essere ostacolato dall’inevitabile

turbolenza della transizione o dalle ambizioni dei ceti civili

o militari emergenti con lo sviluppo. Non ci sono differenze sostanziali

con le dinamiche della guerra scatenata da e contro Milosevic.

Non sempre la “posta” ha un nome e cognome in chiaro come quando

c’è aria di petrolio. Titolari di un dominio incontrastato, gli

Usa possono scegliere gli avversari “giusti” conferendo un’apparenza

di Idealpolitik all’affermazione e espansione del loro strapotere.

Per colmo d’ironia, con la crisi temporanea o irreversibile dei

progetti di liberazione di portata universale, l’opposizione a

quello che si può ben chiamare “imperialismo”, a condizione di

non pensare che sia lo stesso dell’Inghilterra vittoriana, ha

la tendenza a rifugiarsi in politiche autoritarie o identitarie

che danno solo l’illusione di placare le frustrazioni diffuse.

Le guerre non sono pagate solo dai “mostri” che vengono via via

costruiti ad hoc, e che spesso sono solo gli scarti della strategia precedente.

Il “terrore” è una componente essenziale della normalizzazione

in atto: “colpirne uno per educarne cento”, come recita una massima

un tempo molto in voga. Se mai, Bush e Clinton hanno convocato

al proprio fianco gli alleati, che, anche loro, dipendono dalle

medesime risorse e sfruttano una stessa rendita di posizione.

Ciò che la Casa Bianca non è disposta a sopportare - e che può

impedire o con l’unilateralismo abbozzato da Bush figlio nei primi

mesi di presidenza o con l’arruolamento di tutto il mondo (neppure

più della sola Nato come avvenne per la Jugoslavia) sotto la bandiera

a stelle e strisce - è un’Europa che, mentre l’America svolge

i compiti del gendarme, si rafforzi a sua spese stabilendo rapporti

di buon vicinato con le aree in via di sviluppo o di liberalizzazione

(i Balcani, il Medio Oriente, la stessa derelitta Africa).

L’apocalisse a New York e Washington, da questo punto di vista,

ha colmato la misura. È bastato mostrare in ogni telegiornale

per due settimane le terribili immagini delle due Gemelle di Manhattan

in fiamme per avvolgere il mondo in una nebbia di retorica e imporre

una specie di unanimismo obbligato. Questa volta forse la messinscena

della preparazione è più importante del seguito. Nel calore e

furore della battaglia, infatti, è forte il rischio che sorgano

di nuovo perplessità, distinguo e resistenze. Anche in Europa,

dove, Gran Bretagna a parte, l’esercizio della potenza “civile”

è più consona agli interessi delle singole nazioni che non l’uso

insistito della sanzione militare con l’ostentazione di fini etici

(la giustizia infinita, il Bene contro il Male) e risultati sempre

più simili a quelli di un’operazione coloniale di tipo classico

(occupazione del territorio, istituzione di costosi protettorati,

sostituzione delle leaderships

in carica con dei “collaboratori”). Ma saranno soprattutto i governi

arabi e musulmani che patteggiano con gli Stati Uniti ad essere

più vulnerabili, realizzando paradossalmente il solo obiettivo

razionale che si intravvede dietro gli attentati, ammesso che

il nemico invisibile sia Osana bin Laden o qualche altra scheggia

della nebulosa islamistica.

La forza di cui dispone l’Occidente è tale che esso, come insieme

di paesi definiti ma anche come idea o metafora, è ormai una realtà

oggettivamente “diversa” dal resto del mondo o “superiore” (ancorché

non nel senso delle rozzezze di Berlusconi). Sta in questa sua

grande forza la maggiore responsabilità dell’Occidente. Probabilmente

gli Stati Uniti ne sono consapevoli. Ma si limitano a tingere

di “moralità” la loro strategia totalizzante, comprese le guerre

per correggere i propri errori o le deviazioni dei propri protetti.

Doppiamente colpevole l’Europa, che nella sua passiva mediocrità

non osa proporre qualcosa di più “inclusivo”. I “progressi” della

politica mondiale promossi o promessi dall’Occidente – uno scenario

che ha a che vedere con la globalizzazione ma che non è solamente

la internazionalizzazione dei mercati e della comunicazione riguardando

anche temi come l’ordine e la giustizia - sono sempre lì lì per

produrre un salto di qualità ma per il momento gli spazi di libertà

per chi, nazione o classe sociale (non necessariamente i poveri),

non appartiene al blocco vincente sono angusti e addirittura disperanti.

Dopo tutto, il liberalismo non ha mai trasferito, nemmeno concettualmente,

il suo apparato ideale e normativo sulle formazioni non liberali

(e lo dimostrano il colonialismo e le guerre coloniali, il razzismo,

l’apartheid).

L’Occidente - o almeno l’Europa - è in grado di credere finalmente

ai principi che predica contrapponendo il diritto alla violenza

e la pace alla spirale delle guerre nella periferia o semiperiferia

di cui anche il “centro” è parte attiva già da prima dell’11 settembre?

Nonostante la visibilità che, anche al di là delle semplificazioni

del citatissimo Huntington, assumono in pressoché tutte le crisi

i richiami alla fede o alle civiltà e tradizioni dei due opposti

fondamentalismi, il problema è essenzialmente storico, frutto

del divenire e non della stasi o del determinismo, trattandosi

di ricomporre in una storia di tutti e per tutti le storie diverse

ma intrecciate e reciprocamente contaminate che i vari popoli

hanno vissuto o credono di aver vissuto.

*Storico. Insegna Storia dell’Africa alla facoltà di Scienze politiche

dell’Università di Pavia

Da quale punto

di vista?

Marina Calloni*

La potenza simbolica, l’impatto socioeconomico, la valenza politica

e le reazioni individuali che l’attacco alle Twing Towers hanno

avuto sull’opinione pubblica, non può che aver segnato un profondo

solco nella memoria collettiva, spingendo ad un’immediata risposta

bellica. Da ormai tre settimane non si fa che parlare di altro

e la nostra vita collettiva è cambiata. Diventa allora quasi imbarazzante

trovare “argomenti originali” rispetto al molto o al troppo di

cui si è già detto. In effetti, sono più le domande di fondo che

vanno poste, piuttosto che le certezze: dove si dirigerà ora la

storia? Come poterci riorientare? Cosa ci aspetta? Ma vi è un

problema specifico: da che punto di vista mi posso porre, per

“giudicare” quanto accaduto?

In realtà l’attuale sfera pubblica, mondialmente diffusa, ha cancellato

quell’antico privilegio che era riservato al sapere degli specialisti

come opinion makers. Inoltre sono state le immagini stesse ad

aver indotto tale cambiamento: si è potuto tanto vedere, quanto

partecipare in diretta alla devastazione e alla morte di migliaia

di persone. Telecamere, soprattutto amatoriali, hanno contribuito

a togliere il mistero dell’attacco terroristico e hanno invece

impresso la certezza. Se non esiste più quel ristretto pubblico

di lettori, che stavano alla base dell’idea di sfera pubblica

illuminista, teorizzata da Kant, cosa significa allora fare un

“uso di massa” della “ragione pubblica”? Ma com’è possibile procedere,

a partire da se stessi, ben consapevoli che non sempre si può

parlare in nome della comunità, del partito, della chiesa o di

che altro, e ben sapendo che le nostre parole saranno praticamente

inefficaci rispetto a ciò che è in atto? Che senso ha sottoscrivere

appelli, che in questi ultimi giorni si sono esponenzialmente

moltiplicati, soprattutto via Internet? Che cosa significa essere

pacifisti, quando, di fatto, una guerra “nuova e silenziosa” è

già iniziata?

Difficile appare il compito di isolare un solo elemento della

questione e impossibile appare anche la possibilità di affrontare

l’accaduto nel suo insieme, poiché le diverse angolature prospettiche

possono anche confliggere. Diversa è, infatti, la prospettiva

se consideriamo la vicenda dal punto di vista, economico, finanziario,

politico, oppure se l’affrontiamo dal punto di vista del “pubblico”

e della “gente comune”. Eppure questi aspetti sono perlopiù complementari.

La globalizzazione non può, infatti, che essere “glocale”, poiché

i suoi effetti – finanziari e politici – coinvolgano le nostre

singole vite, anche a migliaia di chilometri di distanza: dai

parenti delle persone uccise, a chi ha perso soldi negli investimenti

in borsa, fino a chi – da parti opposte – si sta preparando ad

offrire la propria vita per la “patria” e i valori in cui si crede.

Questa “nuova guerra”, che per ora è territorialmente circoscritta,

in realtà è già totale: ognuno può essere vittima del terrorismo

e tutti gli stati – per ragioni politiche e religiose – ne sono

coinvolti. Tutti possono dunque diventare possibili attori o vittime

di atti terroristici o di attacchi bellici in relazione ad una

stessa causa scatenante. Tutti sono pertanto “direttamente interessati”

al dibattito pubblico mondiale.

Al proposito, vorrei però sottolineare un ulteriore aspetto, ovvero

come l’idea stessa di ragione pubblica e di politica sia cambiata,

proprio in relazione a ciò che è accaduto e al coinvolgimento

di una diversificata sfera pubblica mondiale, interessata a più

livelli all’evento. Per il ricercatore diventa allora necessario

elaborare nuovi strumenti concettuali e strategie analitiche per

comprendere più adeguatamente la nuova logica di un discorso politico

e pubblico di tipo “glocale”, proveniente sia dalle sfere istituzionali,

sia dal basso. Dobbiamo dunque individuare similitudini, differenze,

ma anche contaminazioni fra le diverse culture e le contrastanti

dialettiche argomentative.

Dobbiamo tra l’altro rivedere i nostri stessi “pregiudizi culturali”,

come ad esempio il modo in cui dipingevamo il fondamentalismo

islamico, frutto di contraddittori processi di decolonizzazione,

della definizione bipolare dell’ordine del mondo e della sua successiva

deflagrazione. È infatti un fenomeno post-moderno che col medioevo

ha ben poco a che fare. Nonostante le apparenze, ha infatti assorbito

concetti occidentali, fra cui l’idea di individuo e di razionalità

strategica. Si pensi alla disponibilità e all’abilità nel fare

gli investimenti di borsa, per finanziare atti terroristici. Si

guardi all’attacco alle torri: i kamikaze erano giovani che avevano

fruito di una buona educazione tecnica e avevano assunto abitudini

di vita americane, avendo lì abitato per anni. E pur tuttavia

questa “integrazione” era finalizzata alla sua stessa distruzione:

offrire da martiri la propria vita in nome di Allah, pensando

di avere in cambio la felicità nell’aldilà. Si pensi inoltre alla

connessione fra la perizia di volo e l’abilità nell’usare apribottiglie

per minacciare e sgozzare i piloti, prendendone il posto. E pur

tuttavia i registi del terrore sembrano interpretare “sentimenti

di base”. Viceversa, non potremmo capire ciò che intendeva dire

quel giornalista pakistano (uno dei pochi che aveva intervistato

Usman Bin Laden), quando all’intervistatrice occidentale aveva

risposto che non vi era nulla da meravigliarsi se Bin Laden era

diventato un eroe per molti islamici: rappresentava i loro sentimenti

di opposizione contro gli Stati Uniti che continuano a imporre

i loro modi di vita, e che nello stesso tempo non sono intervenuti

per difendere dalla morte molti loro correligionari, a partire

dai palestinesi.

Indubbiamente i poteri forti (intelligence bellica e finanza)

hanno ritrovato una loro legittimazione politica nell’attacco

militare, concepito come necessaria azione di risposta ad una

violenza subita, cancellando con ciò ogni differenza. In questo

rinato clima di tensione e confusione, cosa possono fare i ricercatori?

Possono contribuire a far meglio comprendere la situazione presente,

a patto però che affinino il proprio bagaglio analitico e concettuale,

accomiatandosi da precedenti luoghi comuni ideologici. Oltre alle

nuove logiche del terrore (in Italia sappiamo però che si può

vivere la normalità anche in situazioni di “leggi eccezionali”),

bisogna saper decifrare meglio i messaggi del dissenso, contenute

nelle nuove identità collettive, tanto in Occidente, quanto in

Oriente. La forza non può coprire l’opposizione. In senso pragmatico,

significa usare i proprie expertise per offrire nuovi strumenti

d’analisi ad una società modificata, sviluppare ricerche “cross-borders”

e concepire la cooperazione internazionale non solo in termini

economici, bensì come finalizzata allo sviluppo delle capacità

umane, fondato sul rispetto dell’integrità psicofisica della persona.

I diritti umani non sono solo da intendersi come la carta votata

nel 1948 all’Onu; non sono solo un prodotto occidentale, voluto

da Paesi vincitori. Nascono piuttosto come pretesa di giustizia

dall’esperienza della violenza, dalla necessità di darsi procedure

democratiche per evitare l’arbitrio. Ma tale interesse inizia

là dove si lavora: nella ricerca e nel confronto con gli studenti,

che – come dimostrano molte indagini recenti – riescono sempre

meno ad individuare un piano di formazione per la propria vita,

in altre parole a concepire l’idea stessa di futuro e avere desideri

di trasformazione sociale. La ragione pubblica nasce infatti dagli

ambiti concreti della vita quotidiana, dal confronto fra le differenze

e dalla prospezione di un diverso futuro: solo allora si potranno

individuare gli spiragli per una democrazia cosmopolitica.

*Docente di Filosofia Politica e Sociale, Università degli Studi

di Milano-Bicocca

Saper distinguere

Luciano Canfora*

L’idea che avete avuto mi sembra molto utile, oltre che non ovvia..

Mi chiedete di riflettere sull’utilità della disciplina

che pratico (la filologia) rispetto allo “sconcerto” che è calato

su tutti in conseguenza dell’ultima crisi. Può giovare quella

pratica disciplinare? Credo di si, nonostante la Filologia sia

considerata abitualmente disciplina remota e addirittura a-politica.

La brevità è d’obbligo, e sarò telegrafico. Dico spesso

ai miei studenti che uno degli usi della filologia è la capacità

di leggere criticamente un giornale, di porsi sempre il problema:

chi ha dato notizia e perché? Su quale fondamento? Quanta parte

di essa è determinata dal luogo in cui essa appare? Il principale

esercizio critico per non essere travolti e ridotti ad automi

è saper distinguere tra notizia, propaganda, manipolazione, invenzione.

Imparare ad ogni passo a distinguere il fatto dal racconto del

fatto. Questa aiuta a tenere fredda la mente, a non diventare

cittadini-oggetti.

* Filologo

Non dimentichiamoci

dei “diritti umani”

Paola Cavalieri*

Di fronte ai fatti terribili che hanno sconvolto New York, dopo

la naturale reazione emotiva di rabbia, di pietà per le vittime

e di ansia di fronte al crollo di una visione del mondo, possiamo,

io credo, fare appello alla ragione nelle sue varie forme.

Come ragione teoretica, essa può ovviamente aiutarci a comprendere

quanto è accaduto. Può per esempio farci capire che, al di là

del loro impatto emotivo, il generico riferimento al "terrorismo"

e la tesi di una contrapposizione tra civiltà sono spiegazioni

insoddisfacenti: il primo perché vacuo, in quanto il concetto

di terrorismo, come quello di guerra, si riferisce ai mezzi usati,

e non dice nulla sugli agenti e sugli scopi; e il secondo perché

tautologico, in quanto, invece di spiegarli, si limita a riproporre

i fatti. In questa luce, un'interpretazione che appare assai plausibile,

in quanto sembra rendere razionalmente conto degli avvenimenti,

è la tesi di Eric Hobsbawm secondo cui dietro l'attentato alle

Twin Towers si celerebbe non un generico odio contro l'Occidente,

ma il concreto obiettivo di un'organizzazione clandestina di destabilizzare

gli attuali equilibri di potere nelle aree petrolifere a controllo

islamico, a vantaggio dei paesi e dei gruppi di potere legati

all'integralismo religioso. Questa operazione farebbe leva da

un lato sul malcontento e sul sentimento panarabo di vaste aree

di popolazione musulmana sfruttate tanto dal predominio occidentale

quanto dalle proprie classi dirigenti, e dall'altro sulla possibilità

che la reazione americana abbia un effetto deflagrante per i regimi

cosiddetti "moderati".

Se questa ipotesi ha senso, quello che suggerisce la ragione pratica

di tipo prudenziale, cioè finalizzata al raggiungimento dei propri

obiettivi, sembra essere di non compiere gesti che offrano ai

movimenti integralisti dei singoli stati musulmani un'occasione

per costringere i propri regimi a sottrarsi all'attuale rete di

alleanze, o addirittura per rovesciarli, e di programmare nel

contempo politiche economiche atte a migliorare il tenore di vita

delle classi più diseredate, cominciando così a correggere quella

pratica di "scambio ineguale" che costituisce un fattore

di povertà per gli stati del terzo mondo.

Quanto all'aspetto forse più importante, ossia a quella ragione

pratica di tipo morale che mira ad implementare principi di giustizia,

si può dire che esso rappresenti anche il punto più difficile,

perché notoriamente l'ambito della politica estera è più refrattario

della sfera istituzionale interna all'influenza di vincoli di

carattere etico. E tuttavia, sembra che, se si vuole andare oltre

ad una forma - in parte problematica - di giustizia retributiva,

ci sia qualcosa che deve essere tenuto fermamente presente. Si

tratta di quell'insieme di principi che costituiscono la massima

acquisizione etica della civiltà laica sviluppatasi in alcune

specifiche aree del mondo, e che si raccolgono nella dottrina

universale dei diritti umani - una dottrina così potente da contenere

in sé, come ho sostenuto altrove, la possibilità di un'estensione

ad individui non-umani.

In questo caso, tenere presente i diritti umani vuol dire per

lo meno due cose. In primo luogo, per quel che riguarda i mezzi

utilizzati - dato che le fonti ufficiali da cui possono provenire

violazioni dei diritti umani non sono solo regimi e governi, ma

anche istituzioni come gli eserciti - significa non violare direttamente

tali diritti, colpendo popolazione innocente. In secondo luogo,

per quel che riguarda i fini perseguiti - sulla base dell'idea

rawlsiana che una delle funzioni dei diritti umani consista proprio

nel determinare i limiti della sovranità statuale - significa

favorire per quanto è possibile la sostituzione di regimi antiegalitaristici

e discriminatori (si pensi al trattamento delle donne in Afghanistan)

con sistemi istituzionali egalitaristici ed equi. E ciò perché,

come ha giustamente sottolineato Alain Finkielkraut, l'idea occidentale

che il benessere, la libertà e la vita di ogni individuo abbiano

lo stesso valore e debbano essere egualmente garantiti, non può

rimanere una prerogativa dell'Occidente.

* Eticista

Bastava seguire

l’odore dei soldi

di Giulietto Chiesa *

Quello che sta succedendo cambierà radicalmente anche il modo

di fare giornalismo. Tutti i giornalisti e gli operatori dell’informazione

dovranno elevare molto il livello della loro capacità critica

e autocritica ed evitare di farsi prendere in giro dalle “bugie

di guerra”. Ci saranno meno informazioni e dunque i giornalisti

dovranno essere più corrivi e capaci di aggredire il potere, come

per esempio hanno dimostrato di essere in Unione Sovietica, quando

il potere non dava o riduceva al minimo informazioni e notizie

su quello che stava facendo. Infine, e ci tengo molto a dirlo,

i giornalisti dovrebbero riscoprire l’elemento etico della loro

professione: gli imbecilli – di tutte le etnie, religioni e latitudini

– prosperano anche e soprattutto sulla base delle notizie “false

e tendenziose” che verranno loro distribuite. Sarebbe importante

cercare di spezzare questa catena.

Quello che è successo non è qualcosa d’altro o di diverso da noi,

ma un pezzo del nostro mondo che è impazzito. Vorrei dire tre

cose. La prima è che è “nel nostro mondo” che vivono i terroristi,

uomini disposti a tutto e con una terrificante voglia di disciplina

e di fanatismo, ma che sono uomini molto più “occidentali” e “occidentalizzati”

di quanto pensiamo. La seconda è che noi occidentali abbiamo costruito

un mondo troppo diseguale per poter vivere in pace. L’Occidente

ha cercato di imporre il suo marchio di fabbrica a tutto il mondo

e gli Stati uniti in particolare si sono convinti di poter imporre

il loro modello all’intera umanità, come se stesse per nascere

un “secolo americano”. Che totale follia. Come può pensare 1/6

del pianeta di poter imporre la sua volontà a tutto il mondo?

La terza cosa che voglio dire è che se è vero che tutta la gioventù

del mondo vorrebbe vivere a New York, cosa succederà se le genti

del mondo non possono o non vogliono vivere come a New York?

Come è possibile, ad esempio, cercare di occidentalizzare la Cina,

un miliardo e mezzo di persone, da parte di un mondo occidentale

che non arriva a 800 milioni? Come si può pretendere tanto?

È vero, il fondamentalismo islamico è stato usato dagli Usa per

abbattere l’Urss, ma è molto più antico dell’America e dello stesso

Occidente. Del resto, è tutto l’Islam che, inferiore per tecnologia,

è di certo più profondo e più radicato per pensiero e per cultura

del nostro mondo. In ogni caso, la tesi dello scontro di civiltà

è grave e pericolosa: decisivo sarebbe invece riconoscere la pluralità

del mondo, la sua diversità attraverso rapporti internazionali

giuridicamente regolati con leggi che valgono per tutti e non

attraverso la legge del più forte, come pretendono gli Usa. La

comunità internazionale ha invece a disposizione poteri deboli

e risibili, come si vede dal silenzio dell’Onu.

In Afghanistan, dove ora sto per tornare, sono stato l’ultima

volta in febbraio-marzo ed ho avuto la netta sensazione

che il regime dei Talebani fosse in grave difficoltà. Prima di

allora c’ero stato nel 1996 e la cosa che mi aveva impressionato

di più era proprio questa: il Paese viveva nelle stesse, misere

e terribili, condizioni nelle quali lo avevo lasciato, un Paese

dunque raso al suolo sia dal punto di vista morale che materiale.

Il consenso per il regime dei Talebani è via via scemato, anche

i rapporti con il Pakistan si erano deteriorati da tempo, quelli

con gli americani erano già interrotti. Inoltre, la resistenza

dell’Alleanza del Nord, guidata da Massud, si faceva via via più

insidiosa. Ma una cosa deve essere chiara: il regime dei Talebani

non si sarebbe potuto mai insediare se dietro di loro non ci fossero

stati i pakistani con le loro armi e i loro servizi segreti e

dietro ancora una formidabile serie di interessi strategici degli

Stati Uniti. Tra questi, il principale era senz’altro quello di

tagliare fuori la Russia dal grande serbatoio di petrolio del

Mar Caspio seguendo un canale che, appunto, tagliando fuori i

russi, favorisse afgani e pakistani. Interesse primario di due

delle grandi “sette sorelle” del petrolio, la Delta Oil (arabo-saudita)

e la Uno Call (interamente Usa). Dell’oleodotto – dal costo di

due miliardi e mezzo di dollari – fu iniziata la costruzione,

con il consenso dei Paesi citati prima nonché del Turkmenistan,

visto che doveva passare anche sul suo, di territorio, per arrivare

poi in Afghanistan, vicino Erat, e scendere poi giù in Pakistan

per sbucare nel Golfo Persico. Ma i talebani non sono riusciti

a tenere sotto controllo tutto il loro territorio e così l’affare

è sfumato. Inoltre, vi è tutta la questione – che descrivo con

dovizia di particolari nel mio libro “Afghanistan anno zero” –

dei proventi del traffico di droga, consistenti in circa 250 tonnellate

l’anno di oppio che è stato coltivato in territorio afgano prima

dai muhaijddin e poi dai talibani, con gravissime responsabilità

dell’agenzia Onu sui narcotici, diretta da Pino Arlacchi, che

ha finanziato il commercio dell’oppio. Vi sono prove inconfutabili

di questi traffici, come pure del riciclaggio dei proventi del

traffico di droga e di armi transitato per l’Afghanistan per un

valore stimabile in 10 miliardi di dollari, come spiega in uno

studio fondamentale, “Talebani, il grande gioco”, l’analista pakistano

Abdul Rashid.

Il Pakistan è senz’altro, punto di passaggio di soldi, armi e

droga che transitano in Afghanistan, e il gioco è condotto

in particolare dal servizio segreto pakistano, e poi naturalmente

gli Usa. Ma vi è anche un’altra fondamentale e importantissima

responsabilità, quella delle banche – svizzere, di altri Paesi

europei, anche italiane, e americane – che permettono la circolazione

di 10 miliardi di dollari l’anno i quali poi finiscono nelle varie

società off shore. Del resto, è accertato che su un volume di

scambi generale che supera i mille miliardi di dollari, 60/70

miliardi di dollari sfuggono ad ogni controllo. Si tratta dei

soldi della droga e delle armi e del loro riciclaggio, che avviene

nelle principali e più importanti banche d’affari del mondo. Basta

seguire i soldi, il loro odore, e si risale ai criminali.

*giornalista

Non deve vincere

la cultura del sospetto

Innocenzo Cipolletta*

Lo sviluppo dell’economia moderna, quella che viene definita nuova

economia, ed i processi della cosiddetta globalizzazione, hanno

tra i loro fondamenti la libertà di comportamento e la fiducia

reciproca. Non si sarebbe potuto immaginare uno sviluppo così

forte della nuova tecnologia, una sua rapida diffusione e una

crescita di reddito così importante se il mondo non avesse progredito

sulla strada delle libertà (civili ed economiche) e se non si

fosse allargata l’area della fiducia che nel mondo coinvolge

ormai oltre un miliardo di persone.

Gli atti di terrorismo dell’11 settembre negli USA sono diretti

anche contro questa esplosione di libertà, malgrado essi siano

stati possibili proprio grazie ad essa. Questa apparente contraddizione

è insita nelle società che si aprono: l’ampliarsi delle libertà

aumenta il rischio di azioni da parte di chi opera contro di esse.

Il prodursi di tale rischio genera spesso un ritorno verso una

maggiore chiusura e verso una atmosfera di sospetto reciproco

che produce processi di involuzione. Quando ciò avviene, allora

si può dire che il terrorismo ha effettivamente riportato una

vittoria, ancorché parziale e temporanea, perché ha intaccato

il modello di vita contro cui combatte e lo ha avvicinato a se

stesso.

In una certa misura è inevitabile che ciò avvenga, ma è bene aver

sempre a mente il rischio di involuzione per evitare l’instaurarsi

di un circolo vizioso che ci potrebbe far regredire nella vita

democratica. Per questo occorre ricorrere con precauzione a misure

che limitano le libertà. Prendiamo un caso secondario, quello

del divieto di avere rapporti economici e finanziari con persone

e società sospettate di avere relazioni con il terrorismo mondiale,

divieto a cui hanno aderito la maggior parte dei paesi. La misura

è condivisibile nei sui obiettivi, ma la sua applicazione anche

nei casi di operazioni lecite e senza alcuna conoscenza dei rapporti

con persone indagate, sarà difficile e, se protratta nel tempo,

potrà essere fonte di distorsioni, ingiustizie e soprusi, venendo

così a generare una società del sospetto. Infatti, se oggi può

essere relativamente agevole indicare un numero limitato di persone

e società da mettere al bando, sarà comunque difficile individuare

anche tutte le attività collegate ad esse che si camuffano in

vario modo. Poi ne nasceranno altre che cercheranno in tutti i

modi di nascondersi, sicché è da ritenere che si dovrà mettere

in azione una sorta di polizia mondiale volta a selezionare i

flussi finanziari e ad indagare sulle diverse attività. Poiché

l’esigenza di sicurezza farà premio su tutto, è da ritenere che

saranno sufficienti pochi sospetti per far entrare questa o quella

attività nelle liste di proscrizione. E chi potrà mai escludere

episodi di calunnia a scopo di falsare la concorrenza? In epoca

di guerra fredda non sono state poche le aziende accusate di aver

venduto prodotti o servizi strategicamente sensibili ad aziende

di paesi dell’altra parte della cortina di ferro, che hanno subito

ritorsioni economiche più o meno giustificate.

Questo esempio, come quelli relativi a tante altre procedure di

controllo e di restrizione, può apparire secondario a fronte dell’efferatezza

dei terroristi, dell’enormità del loro atto e delle reazioni belliche

che rischiano di prodursi. Ma di esempi di questo genere se ne

possono fare diversi fino a comprendere molte delle attività umane.

La vita di milioni di cittadini del mondo libero è fatta anche

di quotidiane piccole azioni che vengono svolte sulla base delle

abitudini e della fiducia reciproca: mettere dei filtri a queste

azioni, instaurare un clima di sospetto e di sfiducia reciproca

vuol dire minare alle basi le nostre democrazie.

Ecco perché occorre fare attenzione, nella lotta al terrorismo,

a non sacrificare anche le fondamenta del nostro vivere civile,

consapevoli che le nostre libertà comportano anche il rischio

che qualcuno si approfitti di esse. È un rischio che abbiamo saputo

correre fino all’11 settembre scorso e che oggi ci appare enorme

a fronte dell’eccidio commesso. Ma v’è da augurarsi che anche

nel futuro sapremo correre tali rischi, magari riducendone la

portata con lo sviluppo economico e civile diffuso e rivalutando

la globalizzazione che, se riduce le differenze tra le diverse

culture come qualcuno teme, consente anche di diffondere le libertà

individuali fondamentali per l'umanità.

*Dirigente Marzotto

La ferita

della Palestina

Napoleone Colajanni*

Anche se largamente usato rimane sempre valido il richiamo che

l’emozione non deve far passare in secondo piano il ragionamento.

Più che mai in una situazione come l’attuale in cui l’emozione

è grande per un evento assai più coinvolgente, grazie ai mezzi

di comunicazione, di quanto non fosse l’assassinio di Serajevo

che diede il pretesto per la prima guerra mondiale. Ragionare

significa riconoscere che il terrorismo può davvero diventare

il nemico più pericoloso del mondo occidentale, e proprio per

questo occorre riflettere su due questioni: come è nato e come

è possibile combatterlo, con la seconda questione che dipende

dalla risposta che si dà alla prima.

Nel terrorismo o meglio nel terrorista c’è una certa componente

psicologica o persino caratteriale, ma questa può spiegare soltanto

il comportamento degli individui. Nella storia, quando ha avuto

un peso reale, il terrorismo ha avuto sempre un retroterra ideale,

una ideologia, come complesso di argomenti per legittimare la

propria posizione. Gli anarchici dell’Ottocento credevano che

uccidendo i re e le imperatrici si potesse arrivare alla distruzione

dello Stato, concezione ingenua derivata dall’incapacità a comprendere

la natura dello Stato moderno. Oggi il retroterra più forte del

terrorismo è il nazionalismo, collegato il più delle volte a condizioni

di vita inferiori rispetto alle nazioni dominanti, e rafforzato

spesso, ma non sempre, dalla componente religiosa. Nell’Irlanda

del Nord questo avviene, diversamente dalle province basche dove

aggrediti ed aggressori sono tutti e due buoni cattolici. Di passata,

potrò essere stato disattento, non ho mai sentito Papa Woitila,

condannare apertamente i cattolici irlandesi o baschi. Naturalmente

ci sono religioni che contengono una spinta al sacrificio individuale

molto più grande di quanto non sia in altre, e questo è il caso

dell’Islam, non esplicitamente, ma consentendo interpretazioni

che vanno in questo senso. Si può capire che in questo modo nascono

i kamikaze.

Il terrorismo di oggi è ben diverso da quello anarchico è la conseguenza

storica dell’imperialismo, di quell’espansionismo militare, economico,

culturale, che per due secoli ha caratterizzato la posizione dell’occidente

verso altri popoli, cercando di subordinarli, e le cui conseguenze

durano tuttora. Espansionismo che diventava tanto più oppressivo

quanto più elevato era il livello di civiltà e di cultura dei

popoli che investiva. Tre aree avevano cultura e civiltà originali,

e quindi hanno resistito maggiormente: la Cina, l’India, il mondo

arabo. Una quarta, il Giappone, ha scelto autonomamente, con la

rivoluzione Meiji, di assimilarsi al mondo occidentale e mettersi

in concorrenza con esso. La pratica distruzione di altri popoli,

come gli indiani dell’America del Nord e del Sud e degli aborigeni

australiani, il caos che regna tra i popoli africani, fanno parte

del quadro, ma proprio la mancanza di una civiltà e di una cultura

sufficientemente articolate di questi popoli non ha permesso loro

di resistere.

Con le tre grandi aree non è stato così. Ma due di esse, la Cina

e l’India hanno trovato in sé la strada per la propria emancipazione,

l’India, pur lacerata al suo interno da profonde contraddizioni,

ha raggiunto l’indipendenza con una ideologia geniale e originale,

quella del Mahatma Gandhi, la Cina con la lotta armata contro

le appendici dell’occidente nel proprio territorio. Il mondo arabo

resta invece ancora subalterno, diviso, con alcuni regimi che

non possono seriamente essere definiti indipendenti, incerto sulla

strada da percorrere, e con una ferita ancora aperta come quella

della Palestina. È questa e non l’Islam la motivazione della contrapposizione

col mondo occidentale, che trova il suo apice nell’avversione

verso gli Stati Unità, considerati giustamente come la punta di

diamante dell’occidente. Certo l’Islam è stato un veicolo per

diffondere certe concezioni fuori dal mondo arabo, in Iran o in

Afghanistan, ma sarebbe profondamente errato interpretare la crisi

come risultato di una contrapposizione tra l’islam e l’occidente.

Le basi della contrapposizione sono storiche e politiche e ciò

porta fra l’altro a giudicare interessanti dal punto di vista

teologico, ma sprovvisti di significato politico e di conseguenze

pratiche gli attestati che alla religione islamica vengono rilasciati

da molti, compreso Giovanni Paolo II. Che poi la religione islamica

consenta un’interpretazione che possa portare all’autodistruzione

è un’altra questione, non è il centro del problema, fornisce un’arma

ad una lotta che ha altre radici.

Come combattere allora il terrorismo? I mezzi militari sono efficaci

solo in piccola parte, si può fare dell’Afghanistan una terra

bruciata, ma il terrorismo risorgerebbe, perché non mancherebbero

né i nuovi Bin Laden né i nuovi kamikaze. La sicurezza all’interno

dei paesi occidentali va certamente rafforzata, ma bisogna trovare

un equilibrio con i diritti di libertà. Colpire nell’immediato

ed affidarsi ai tempi lunghi della globalizzazione è illusorio.

Puntare sulla globalizzazione per esportare un modello di civiltà

è impossibile, sarebbe in pratica una edizione aggiornata dell’imperialismo

ottocentesco, col suo «white man’s burden». La globalizzazione

può avere un impatto positivo in quanto facilita lo sviluppo economico,

ma non è una risposta alle esigenze di popoli che hanno una propria

civiltà. Sbagliano profondamente ad esempio quanto ritengono che

la Cina possa venire assimilata al modello capitalistico per il

fatto che si diffondono le musiche, i balli, e gli abbigliamenti

occidentali, e ciò vale anche per un mondo come quello arabo che

pure è stato più lungo di quello cinese a contatto con l’occidente,

ma ne ha ricavato solo umiliazioni e frustrazione.

La risposta può essere quindi solo politica. Nessuno può farsi

illusioni che si possano avere risultati a breve tempo, come del

resto non può portarli nemmeno l’azione militare. Nei confronti

del mondo arabo l’Europa non è mai andata oltre le belle parole

e i segnali di fumo. La risposta politica degli Stati Uniti,

dopo che nel 1956 con l’impresa di Suez l’Europa fu estromessa

dall’area si è fondata su tre punti: azioni mirate di rappresaglia,

qualche volta fallimentari (si ricordi il tentativo di uccidere

Gheddafi o l’attacco ad una fabbrica di farmaceutici di Khartum

scambiata per officina dei veleni); un sostegno ai regimi arabi

moderati; difesa ad oltranza di Israele come punto di appoggio

di tutta una politica. Tutti debbono rendersi conto oggi che questo

tipo di risposta è inadeguato, anzi può aggravare la situazione,

in primo luogo perché si tratta di una strategia che tiene conto

soltanto dei gruppi dirigenti e ignora il sentimento dei popoli.

Quel che è necessario è un radicale rovesciamento della politica,

a cominciare dalla Palestina, che deve necessariamente comportare

tempi non brevi se vuole raggiungere il consenso interno.

Il compito ricade interamente sugli Stati Uniti e sulla sua classe

dirigente. Gli alleati possono fare ben poco, a parte qualche

invio di unità speciali nell’immediato; passato il momento della

solidarietà si renderanno conto, tranne naturalmente il Regno

Unito, della complessità della situazione e prevarrà la voglia

di non correre avventure. L’ondata bellicista che all’interno

degli Stati Uniti attualmente chiede vendetta è perfettamente

comprensibile e nessun governo può prenderla sottogamba, ma prima

o dopo finirà per illanguidirsi. La preoccupazione maggiore è

quella che viene dagli orientamenti della classe dirigente americana,

che non appare unita. Quando il segretario alla difesa Donald

Rumsfeld parla di bombe atomiche o di coinvolgere altri paesi

non si rende conto di andare contro gli interessi del suo stesso

paese a cui oggi si richiedono calma a consapevolezza. Altri,

come il segretario di Stato Colin Powell sembrano averlo capito.

È vero che gli europei non possono far nulla, ma solo dicendo

apertamente quel che pensano possono dare un aiuto a quelli che

vogliono avere dei risultati, perché i falchi non possono risolvere

niente, possono solo prolungare ed aggravare il conflitto.

*Economista

Rimettiamoci

a pensare

Fausto Colombo*

Ci sono almeno due ordini di motivi per cui - per uno studioso

di media come me - la tragedia dell'11 settembre cambia radicalmente

le cose.

Il primo riguarda quello che definirei il paesaggio quotidiano.

Che è mutato radicalmente ma in una forma particolare,

dolorosa e lancinante. Perché - come ha ricordato in un

suo recentissimo intervento Alberto Abruzzese - nulla di ciò

che è accaduto può dirsi completamente nuovo dal

punto di vista mediatico. Le immagini che abbiamo visto in televisione

erano già state messe in scena dal cinema in mille film

catastrofisti. Gli effetti sulla popolazione occidentale sono

descritti in una serie impressionante di volumi sulla propaganda.

Infine, la ripetizione ossessiva della morte in diretta e la mistificazione

della guerra televisiva hanno già trovato i loro cantori:

rispettivamente in Benjamin (e più tardi nell'analisi dell'oscenità

in Bazin) e nei molti analisti del rapporto fra media e conflitto

(non ultimo Baudrillard). Eppure molto era nuovo, e in particolare

la verità di quelle immagini, l'innegabile effettualità

che ci schiaffeggiava davanti ai nostri schermi. Quella verità

spostava per così dire di lato le nostre consapevolezze.

Il paesaggio familiare diventava perturbante, secondo un processo

già descritto da Freud più o meno un secolo fa.

Dunque il noto che si fa inquietante, angosciante, semplicemente

pericoloso. E di nuovo siamo in presenza di una storia già

raccontata da quel genere così radicato nella cultura moderna

dell'Occidente che è l'horror, lo spaventevole letterario.

Ecco, un andirivieni di riconoscimento e orrore ha colpito lo

studioso di media, con una oscillazione il cui periodo non si

abbrevia con il tempo: una oscillazione che continua e forse non

potrà più cessare, insieme alla vertigine che procura.

C'è poi un secondo ordine di motivi. Riguarda il ruolo

dello studioso. Ruolo che - per le scienze umane e la sociologia

in particolare - è stato passato al microscopio soprattutto

negli anni settanta, in quel movimento del pensiero francese che

da Foucault arriva a De Certeau. Il primo ha mostrato il radicamento

dello scienziato sociale nello stesso cuore della modernità,

del controllo, della disciplina, dell'articolazione misteriosa

ed efficace del potere. Il secondo ha radicalizzato il problema

dell'origine del discorso scientifico (storico in particolare).

Quella riflessione si è adagiata sul largo fiume del rispecchiamento

degli intellettuali, e non ha mai smesso di agitare i sonni di

noi tutti. Ora quelle questioni - mai sopite - tornano con la

stessa violenza degli aerei gettati contro i simboli della modernità.

Qual è il compito dell'intellettuale? Ci si chiede - come

a tutti i cittadini - di schierarci, di non fuggire o di non compiere

distinguo troppo sottili. E' tutto evidente, chiaro, persino cartesiano.

Ma io penso che la lezione di Foucault e De Certeau non possa

essere rimossa. Penso che il mestiere dell'intellettuale sia di

capire le radici dei fenomeni e di trasmetterle. Penso a "Farenheit

451" e agli uomini libro.

E immagino che quest'anno ai miei studenti spiegherò con

ancora maggiore precisione che il nostro è solo un mondo

possibile, abitato dai nostri sogni e dai nostri incubi. Ma che

la miscela può mutare. Loro sono giovani, tanto più

giovani di me. Hanno diritto di sapere e di lasciare la loro traccia.

La lasceranno se si interrogheranno sul loro ruolo, sulla complessità

della storia e sull'indicibilità del male. La lasceranno

soltanto se si ostineranno a essere intellettuali. Penso che la

semplicità dei fatti sia una mistificazione: dove appare

lampante bisogna indagare, scoprire, guardare un po' di traverso.

Questo farò, più di prima. Non è questione

di seminare dubbi, ma di fare come Tomasz ne "L'insostenibile

leggerezza dell'essere" di Kundera: è scappato dalla

Cecoslovacchia invasa dalle truppe sovietiche. Ma decide di tornare.

Un amico vuole farlo riflettere; fermarlo. Ma lui canticchia un'aria

celebre: "Es musst sein" così deve essere.

Così, io torno a pensare. Provate a fermarmi, se potete.

* docente di Teoria e Tecnica della comunicazione di massa all'Università

Cattolica di Milano e direttore dell'Osservatorio sulla Comunicazione.

Quale tolleranza?

Raimondo Cubeddu*

Si discuterà a lungo, come l’immane tragedia americana richiede,

sui sistemi di sicurezza anti-terrorismo, sulla loro efficacia,

sul fatto che la minaccia tante volte denunciata sia stata inspiegabilmente

sottovalutata. Non ci sono cascati addosso soltanto macerie e

morti, ma anche l’illusione di poter vivere in condizioni di sicurezza,

ed affidandoci alla tecnologia, in quella parte del mondo aperta

alla convivenza di etnie, di religioni e di civiltà, ma circondata

da un universo di povertà, di intolleranza e di fanatismo religioso.

Difficile prevedere quali conseguenze tutto ciò potrà avere, anzitutto

per quella tendenza, apparentemente inarrestabile, alla concentrazione

della popolazione nelle grandi città.

È stato detto, e forse giustamente, che una fase della nostra

civiltà è terminata con i tragici fatti di questi giorni. Ma proprio

in questo momento bisogna difenderne e riaffermarne con vigore

i valori fondamentali, e rivedere quella sorta di eccessiva tolleranza

per gli intolleranti che da qualche decennio si era impadronita

della civiltà occidentale in preda, per alcuni, all’edonismo,

al nichilismo ed al relativismo. Una tolleranza può aver favorito

la credenza nella nostra debolezza politica e morale.

Di fronte a tutto ciò l’errore maggiore è quello di trasformare

un conflitto tra civiltà in un conflitto tra religioni. È indubbiamente

vero che quella globalizzazione che ha dissolto gli stati nazionali

in un’unica civiltà composta da una pluralità di culture, di etnie

e di fedi religiose ha riproposto il tema degli esiti distruttivi

che i conflitti confessionali avevano negli stati nazionali. E

se si potesse osservare, forse anche giustamente, che dei conflitti

a sfondo religioso se ne ha ormai abbastanza, non meno vistoso

è il fallimento 1) della credenza che il mondo si avviasse pacificamente

ad una forma di governo cosmopolitico fondato su quei valori e

diritti che noi ritenevamo universali e che invece sono soltanto

occidentali; e, 2) della teoria che la paura della morte violenta

(Hobbes) o della fame (Locke) avrebbero indotto gli uomini a comportarsi

in maniera più civile e ad uscire dallo stato di guerra di tutti

contro tutti. Questa, purtroppo, era soltanto la nostra esperienza

storica, non la tendenza di un’inesistente “storia universale”.

Forse ancor più difficile sarà accettare le limitazioni alle libertà

individuali e allo “stato di diritto” che si renderanno necessarie

in uno “stato di guerra” contro un nemico spietato ed imprevedibile

quale il terrorismo. Ed è per questo che bisogna aver fin da ora

chiaro che le eventuali restrizioni delle libertà individuali

dovranno essere temporanee. Se guerra sarà, sarà per difendere

la libertà dai violenti, e non per ridurla ulteriormente o definitivamente.

Nel difendere una civiltà che con tutti i suoi limiti ha voluto

e saputo distinguere la sfera della convivenza civile dalla sfera

della religione (la filosofia politica dalla teologia politica),

tale distinzione, nonostante le palesi difficoltà, deve essere

tenuta viva. Ciò che significa anche riconoscere che il modello

di mercato globalizzato è stato vittima del proprio successo.

Ha prodotto sia una serie infinita di aspettative individuali

e sociali che solo parzialmente poteva soddisfare nei tempi attesi;

sia la consapevolezza che la sua adozione avrebbe prodotto la

distruzione di culture, civiltà e religioni. In altre parole un

misto di attrazione e di odio del quale oggi vediamo prevalere

il momento dell’odio. È indubbiamente vero che tutto ciò è stato

anche favorito dalla credenza che si potesse esportare il modello

di vita e di diritti umani della civiltà occidentale senza traumi

e senza che le altre civiltà elaborassero adeguati modelli istituzionali

e di comportamento economici. Ma è anche vero che siamo stati

dei grandi ingenui nel pensare che tutto ciò non avrebbe prodotto

delle violente crisi di rigetto.

La nostra forza non deve consistere nell’imposizione al mondo

di un modello la cui civiltà si identifica con la propria religione,

ma di un modello che ha accumulato una certa esperienza nel consentire

la convivenza di libertà, di civiltà e di religioni.

*Ordinario di Filosofia Politica all’Università di Pisa

Dobbiamo studiare

l’arabo

Giuseppe De Rita*

È davvero un evento che cambia il mondo quanto è accaduto a New

York l’11 settembre scorso? Secondo me, per quanto odiosa possa

sembrare questa affermazione, si tratta invece di un evento che

certifica un cambiamento già in atto. Il mondo ha ormai da molti

anni un assetto policentrico. È proprio questo policentrismo che

riduce il potere del cuore del sistema, rendendolo meno importante

e quindi più attaccabile. Senza che ciò comporti tuttavia una

modifica del sistema stesso. Quello che appare più comunemente

ai nostri occhi è una concezione monarchica del sistema: leggiamo

con questa chiave la globalizzazione o il potere finanziario simboleggiato

da Wall Street. Se accettiamo che ci sia un assetto monarchico,

allora dobbiamo pensare che ci sia un cuore rappresentato da un

re o dalla potenza militare o da due torri. È difficile accettare

questo paragone ma è un po’ come quando le nostre Brigate Rosse

rapirono Moro nel ’78. Lo fecero per colpire al cuore il sistema,

convinti che in questo modo sarebbero riusciti a disintegrarlo.

Con lo stesso intento oggi i terroristi hanno attaccato il cuore

dell’America. Eppure io resto convinto di una cosa che già scrissi

nel rapporto Censis del ’78: il sistema non ha un cuore unico.

Viviamo in un assetto di policentrismo reale come dimostrato anche

dal fatto che lo stesso processo di globalizzazione avviene per

diffusione e non per verticalizzazione. O dal fatto che bisogna

tener conto di nuove potenze nel sistema mondiale come l’India,

la Cina, l’Europa. Ci sono articolazioni dei poteri – espressione

questa che va usata al plurale - estremamente forti. Assistiamo

ad un marcato stop all’etnocentrismo americano ed europeo visto

che ormai dobbiamo tener conto delle altre culture, di quella

islamica o di quella cinese solo per fare due esempi. Voglio aggiungere

una considerazione pratica: oggi noi occidentali dobbiamo imparare

l’arabo mentre finora ci cullavamo nella certezza che tutti dovessero

imparare l’inglese: se un arabo conosce l’inglese e noi non conosciamo

l’arabo, lui è in grado di fare speculazioni finanziarie e azioni

terroristiche e noi non possiamo neanche fare le intercettazioni.

Viviamo insomma in un mondo che ha un assetto ad architettura

distribuita, per usare un termine informatico, e non monarchico.

Si tratta di un processo storico che durerà ancora almeno un trentennio,

nel corso del quale sarà sempre più ridimensionato il ruolo degli

Stati Uniti come superpotenza, superpoliziotto, superfinanziere.

Il periodo monarchico aveva per simbolo la bomba atomica, ma il

simbolo di questi anni è Internet che è appunto una rete.

Non fu facile convincere coloro che nel ‘78 parlavano di autunno

della Repubblica che il sistema reggeva nella quotidianità. Eppure

allora la sensazione di oppressione durante il rapimento di Aldo

Moro si avvertiva molto forte a Roma ma bastava allontanarsi di

qualche decina chilometri per tornare a vivere nella quotidianità.

Questo era possibile perché i poteri venivano ridistribuiti.

E questo è ancora possibile, se non ci si ferma al vivere le immagini

televisive e a verticalizzare le emozioni. La compresenza fra

policentrismo e quotidianità è l’unica arma che possiamo avere

contro l’aggressione al cuore del sistema, ed è anche ciò che

fa superare la nozione stessa di cuore del sistema.

*Presidente del Censis

È nato un

leader?

Ferdinando Fasce*

Parlare in una prospettiva un po’ più ampia della stretta cronaca,

di presidente, stile di leadership e capacità di governo dinanzi

a una tragedia così immane, per gli Stati Uniti e per quanti hanno

a cuore le sorti della democrazia e della libertà, come quella

del criminale assalto terrorista alle Twin Towers può sembrare

inopportuno. E può reinnescare la trita diatriba sull’ “antiamericanismo”,

tanto più popolare da noi quanto meno si conoscono gli Stati Uniti.

Poiché penso che il modo migliore di testimoniare la totale solidarietà

con il popolo americano e un sincero attaccamento al meglio della

formidabile tradizione culturale e politica d’oltre Atlantico

sia quello di guardare in faccia le cose, ritengo che sollevare

lo sguardo si imponga. Specie dinanzi alle reazioni, della stampa

e dei principali osservatori, d’oltre Atlantico e di casa nostra,

al discorso tenuto dal presidente George W. Bush giovedì 20 settembre

di fronte alle Camere congiunte. In quell’occasione, nel breve,

ma intenso e solenne, spazio di tempo di tale appello, Forrest

Gump, dicono le cronache, si è trasformato in un uomo di stato,

ha fatto volare la colonnina del gradimento al 91%, ha mostrato

di avere le doti di un Franklin Delano Roosevelt o di un Harry

Truman.

Dal punto di vista strettamente tecnico della performance retorica

presidenziale pare difficile dar torto allo storico della presidenza

Michael Beschloss che ha definito il discorso alle Camere da “10

e lode”.

Primo perché, vincendo le trappole della dislessia che secondo

alcuni studiosi lo affligge, Bush jr. è riuscito a leggere il

testo approntatogli da Condoleeza Rice, la consigliera alla sicurezza,

senza inciampi o cadute espositive.

Secondo perché il discorso confermava il commendevole sforzo,

già mostrato qualche giorno prima in occasione della visita alla

moschea, di correggere sensibilmente il tiro, rispetto alle prime

dichiarazioni sulle “crociate”, che avevano scatenato le giuste