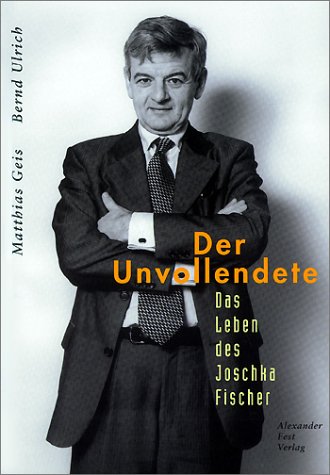

Matthias

Geis e Bernd Ulrich, Der Unvollendete. Das Leben

des Joschka, Fischer (“L’incompiuto. La

vita di Joschka Fischer”), Alexander Fest

Verlag, Berlino 2002, pag.256, Euro 24,90

Matthias

Geis e Bernd Ulrich, Der Unvollendete. Das Leben

des Joschka, Fischer (“L’incompiuto. La

vita di Joschka Fischer”), Alexander Fest

Verlag, Berlino 2002, pag.256, Euro 24,90

Joschka Fischer, per molti, è già un

mito. La BBC gli ha dedicato una lunga monografia

in cui lo definisce “il politico più

interessante d’Europa”, mentre in Germania

l’80% dei suoi connazionali ne approva trasversalmente

l’operato. Della vita dell’attuale ministro

degli Esteri tedesco si sono occupati già diversi

libri, l’ultimo dei quali è L’incompiuto.

La vita di Joschka Fischer, in cui gli autori

Matthias Geis e Bernd Ulrich, rispettivamente giornalisti

di Die Zeit e di Tagesspiegel, raccontano

affascinati l’avventura di una vita intensa,

di un uomo che negli anni Sessanta occupava la case

e oggi è il principale candidato alla poltrona

di ministro degli Esteri dell’Europa allargata.

Joschka Fischer, secondo un collega un po’ snob,

non era che “un teppista che non sa nemmeno

annodarsi la cravatta”. Nato nel Württemberg

nel 1948 da un macellaio ungherese, l’irrequieto

Joschka visse un’infanzia povera e ribelle.

A Francoforte divenne un leader del Putz,

l’Unione Proletaria per il terrore e la distruzione,

presso cui era noto come “ministro della difesa”.

Arrestato un paio di volte, quando alcuni terroristi

tedeschi selezionarono i passeggeri ebrei di un Air-France

dirottato Joschka percepì quella che avrebbe

chiamato “tutta la nostra grande follia”.

Tramontata l’utopia rivoluzionaria, per sei

anni Fischer fu tassista a Francoforte, per poi lanciarsi

con passione nell’utopia riformista. Entrato

nei Verdi, nel 1985 divenne ministro dell’Ambiente

(“il primo ministro verde del pianeta”)

dell’Assia, esperienza che i radicali del suo

partito resero per lui un incubo, ma che avrebbe contribuito

non poco alla nascita del mito, grazie ad una foto

e a due scarpe da ginnastica, quelle che indossò

il giorno del giuramento e che oggi sono esposte in

un museo.

Preso il comando di quel partito che non aveva mai

amato, vinte le elezioni del 1998, Joschka Fischer

divenne ministro degli Esteri, per il semplice fatto

che quella poltrona gli apparteneva. Nel 1992, nel

libro La sinistra dopo il socialismo, della

politica estera europea aveva scritto: “Se non

troverà la propria unità, l’Europa

ricadrà nella sua antica lacerazione e nei

conflitti d’egemonia, nel nazionalismo e nell’odio

dei popoli, e verrà dominata dall’esterno”.

Unione europea o barbarie, questa già allora

la base del suo pensiero.

Da quel 1992, Fischer avrebbe ancora attraversato

due fasi. Egli, dicono Matthias Geis e Bernd Ulrich,

gli autori de L'incompiuto, non fu mai un

pacifista in senso stretto, ma quando il 12 luglio

1995 i serbi assalirono Srebrenica, selezionando i

musulmani e conducendoli fuori dall’enclave

con un bus per poi ucciderli, Fischer non se la sentì

di appoggiare l’invio delle truppe tedesche

laddove avevano infuriato, disse, le “soldatesche

di Hitler”.

Lo Joschka Fischer ministro degli Esteri, continuano

gli auotir, è invece un uomo che si pente di

non aver salvato i musulmani bosniaci. In questa seconda

fase, che dura tuttora, egli sa realizzare una perfetta

sintesi delle sue passate esperienze, mostrando oggi

una saggezza trasversalmente riconosciuta (così

simile a quella di Adriano Sofri, di cui peraltro

è amico) e che si è concretizzata con

successo in tre momenti decisivi della politica estera

europea degli ultimi anni: la guerra in Kosovo, l’impegno

per la pace in Medio Oriente e la missione in Afghanistan.

Nel 1999 Fischer si prese la responsabilità

di riportare in guerra la Germania per la prima volta

dal 1945, per di più senza mandato dell’Onu.

La decisione fu sofferta e non apprezzata da tutti

(come il pacifista che al congresso dei Verdi lo colpì

all’orecchio lanciandogli una busta di vernice).

Per giustificarla venne utile a Fischer proprio l’argomento

con il quale aveva rifiutato la missione in Bosnia,

ovvero il precedente hitleriano: “Non ho solo

imparato: mai più guerre – disse –

Ho imparato anche: mai più Auschwitz”.

In Medio Oriente, come già nel Kosovo, egli

svolse un ruolo di primo piano, per di più

in un momento in cui la sua credibilità era

scesa improvvisamente a livelli minimi, a causa della

pubblicazione di alcune vecchie foto in cui, con casco

e tuta nera, picchiava selvaggiamente un poliziotto,

e della contemporanea imbarazzante deposizione al

processo contro il terrorista Klein. In un’intervista

di quello stesso gennaio 2001, Fischer negò

inoltre di aver mai partecipato, da giovane, ad un

congresso dell’Olp. Ma delle foto del 1969 lo

smentirono clamorosamente. Ne seguì una campagna

di stampa diffamatoria, che lo portò quasi

alle dimissioni e alla depressione, evitata grazie

ad amici come Cohn-Bendit e l’ex Segretario

di Stato americano Madeleine Albright, che gli disse:

“Sapevo che eri un cattivo ragazzo, ma non così

cattivo: interessante”.

A fine maggio era a Tel Aviv quando un kamikaze si

fece esplodere in una discoteca sulla spiaggia, uccidendo

22 giovani e ferendone quasi cento. Furono giorni

terribili, raccontano Geis e Ulrich, in cui Fischer

non si fece condizionare né da quelle foto

appena pubblicate né dal suo essere tedesco:

parlò con Sharon, spiegò alla tv israeliana

che quei giovani morti avevano la stessa età

dei suoi figli, e ciononostante fu ottimo interlocutore

di Arafat.

In occasione della missione in Afghanistan, Fischer

dovette poi ancora una volta vincere l’ostilità

del proprio partito, perché mancato consenso

avrebbe portato ad una crisi di governo. “Non

esiste una politica estera verde, ne esiste solo una

tedesca”, si sfogò, e confermò

la linea filoamericana bipartisan che era stata di

Adenauer, Brandt, Schmidt e Kohl. Il rapporto di Fischer

con gli americani, e Colin Powell lo sa, è

un rapporto leale, tanto che gli stessi statunitensi,

a poche settimane dall’11 settembre, chiesero

proprio a lui di andare in Iran a spiegare il senso

della coalizione anti-terrore, e tanto che il New

York Times lo definì allora come un politico

“dall’alta reputazione di filoamericano”.

Se oggi si è schierato contro la guerra in

Iraq, puntualizzano Geis e Ulrich, non è stato

per calcolo economico o per nazionalismo, ma perché

il suo pragmatismo si nutre ancora di valori e di

passione. Il suo rapido riavvicinamento all’America,

dopo la battaglia del Palazzo di Vetro, non è

opportunistica debolezza, ma la volontà di

non perdere mai di vista la forza e la politica, perché

egli, come scrivono Geis e Ulrich, “si trova

a casa ovunque si tratti di Potere”. Egli sa

che l’amata Europa non deve inimicarsi gli Stati

Uniti, perché sono oggi troppo potenti, e Fischer

non è tipo da combattere contro i mulini a

vento.

La biografia di Matthias Geis e Bernd Ulrich si lascia

leggere con piacere, per la serena brillantezza della

scrittura e per l’onestà con cui i due

autori ammettono la loro ammirazione verso il personaggio

ma, senza lusinghe, non nascondono nulla della sua

storia. Le molte foto restituiscono il senso dell’avventura,

alternando gli occhialoni dell’adolescente con

i ritratti “cheguevariani” del periodo

francofortese, l’estrema pinguedine delle vacanze

toscane con l’asciutta severità del maratoneta

di New York.

Il Tageszeitung ha lodato gli autori per

aver letto la vita di Fischer non alla luce di una

possibile coerenza delle idee, ma alla luce del rapporto

tra Fischer e il Potere e l’esperienza di sé.

L’unico punto critico, relativo alla domanda

se egli sia o meno un opportunista, suona in realtà

come retorica. Di Fischer ci si può fidare,

perché la sua Realpolitik non è mai

né amorale né fine a se stessa. Fischer

il pragmatico e Fischer il metafisico, colto in una

recherche inquieta che passa attraverso un

continuo movimento (anche di donne e di peso) che

oggi lo porta ad una solida visione fondata su due

punti fermi: l’Europa e la Realpolitik (che

lo fa “cardinale tra i vescovi”, “Senatore

americano quando è alla Casa Bianca”,

e sempre abitante della “stratosfera della diplomazia”).

Dell’Europa disse, in un celebre discorso all’Università

Humboldt, che deve essere unita e forte, anche militarmente,

ma che anzitutto non deve essere percepita come uno

Stato lontano e burocratico: “I cittadini non

devono amare l’Europa, e neppure volerla. Basta

che la accettino”.

Stimato dagli amici e rispettato dai nemici, europeista

convinto ispirato alla concezione globale del Potere

di Henry Kissinger, secondo Geis e Ulrich nella sua

miracolosa sintesi di Realpolitik e passione la politica

estera europea Fischer potrebbe trovare una soluzione

alla sua crisi. La sua coraggiosa indipendenza non

è venuta meno né in occasione delle

proteste degli antiamericani del suo partito per le

missioni in Kosovo e in Afghanistan, né quando

in febbraio, durante un incontro ufficiale, smise

improvvisamente di parlare in tedesco e, in perfetto

inglese, improvvisando spiegò chiaro e tondo

ad un gelido e imbarazzato Rumsfeld perché

la maggioranza dell’Europa rifiutava la guerra.

Joschka Fischer dovrà divenire ministro degli

Esteri della nuova Europa allargata, dicono gli autori

del saggio tedesco, semplicemente perché quella

poltrona gli appartiene. Solo allora, forse, avrà

termine l’avventura dell’“Incompiuto”.

Vi e' piaciuto questo articolo? Avete dei commenti

da fare? Scriveteci il vostro punto di vista a

redazione@caffeeuropa.it